Il luogo è Cleveland, Ohio. L’anno è il 1997.

In occasione del cinquantennale della NBA, in un’ampia sala della Gund Arena quelli che son stati scelti come i migliori giocatori nella storia della lega stanno aspettando di essere convocati per la premiazione.

Ci sono età e generazioni diverse. Scottie Pippen, ad esempio, ha 32 anni. George Mikan, 73. Potrebbe essere suo nonno.

Si creano tanti piccoli capannelli, non sempre eterogenei. Si conversa a bassa voce, quasi tutti almeno. Magic, accanto a Larry e Kareem, è al solito chiassoso. Ci son scherzi e battute, poi improvvisamente il silenzio.

Son entrati nella stanza due uomini. Uno ha i capelli e il pizzetto bianco, lo sguardo austero, le dita piene di anelli. Il suo nome è Bill Russell.

L’altro è altissimo, muscoloso, un vero e proprio colosso. Non è il più alto in quella sala, Abdul-Jabbar probabilmente gli rifila un paio di centimetri, ma sicuramente è il più imponente, con le spalle enormi e i bicipiti gonfi in bella mostra.

Indossa una maglia attillata a maniche corte color rosso fuoco, bretelle della stessa tonalità, un grosso ciondolo al collo. In quel momento ha 61 anni, i capelli un po’ radi ma nerissimi. Si chiama Wilt Chamberlain e i suoi record occupano un’intera pagina dell’Official Nba Register.

Wilt e MJ discutono su chi sia il numero uno di sempre

I due uomini si fermano al centro della stanza dove stazionano i più anziani. Stringono qualche mano. Sorrisi, pacche sulla spalla. Attorno ancora silenzio.

Poi dal gruppo dei più giovani si stacca un tale. Probabilmente erano anni che aspettava quel momento, non ha mai nascosto la sua venerazione. Con un pezzo di carta fra le mani e la giacca degli Utah Jazz sulle spalle si avvicina un po’ titubante. Si ferma davanti al colosso con aria adorante.

“Buongiorno signor Chamberlain. Potrebbe farmi un autografo?”

Wilt lo squadra dall’alto in basso. Sorride. È sempre stato un dannato sbruffone e quella è un’occasione troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire.

“Ma certo, ragazzo” ammicca sornione. Strizza un occhio al gruppo. “Come hai detto che ti chiami?”

Un’esplosione di risate copre la risposta imbarazzata di Karl Malone.

Aveva appena fatto conoscenza con il giocatore dall’ego più ingombrante, finanche spropositato, mai apparso su un campo di basket. Colui la cui presunzione era seconda solo alle sue ineguagliabili e ineguagliate doti realizzative.

Qualsiasi cosa abbia fatto nella sua neanche troppo lunga esistenza, in qualsiasi sport si sia mai cimentato, Wilt Chamberlain si è sempre ritenuto di gran lunga il migliore. L’opinione che aveva di se stesso era talmente alta da potersi permettere di considerare di secondaria importanza aspetti della competizione che per il resto del mondo non sono solo fondamentali ma spesso tracciano anche il confine fra buon giocatore e campione: le vittorie ad esempio.

Chamberlain non se n’è mai curato particolarmente, almeno non agli inizi della propria carriera quando, nella sua concezione del mondo wilt-centrica, immaginava che tutto passasse in secondo piano rispetto alla sua sola presenza sul parquet. E gli anelli erano alla stregua di quisquilie di cui si occupavano i comuni mortali, come Bill Russell.

Chamberlain è stato un uomo cui la vita ha sempre arriso, baciato da un talento per lo sport non solo fuori dal comune, ma persino da ogni logica.

In campo era il più alto, il più potente, il più forte, il più veloce, il più agile, il più resistente. Fuori dal parquet si riteneva il più bello, il più affascinante, il più ricco, la personificazione stessa del successo.

Sbruffone, vanitoso, spesso arrogante, è stato l’uomo degli eccessi dentro e fuori dal campo. Amato e odiato allo stesso modo, discusso come mai nessun altro, invidiato e forse per questo biasimato. Da molti è stato definito il personaggio più antipatico mai apparso dalle parti del pianeta NBA, da altri un gigante dai modi gentili e l’eleganza innata.

Wilt amava il lusso più sfrenato, la bella vita, le belle donne. Non si allenava quasi mai, non con una palla da basket almeno. In compenso faceva molta palestra. E ancor più ne avrebbe fatta una volta appese le scarpe al chiodo. Per mantenere il suo fisico tonico e bello, per continuare ad eccellere negli sport. Per avere sempre più donne nel suo affollato letto.

Nessun altro giocatore nella storia della pallacanestro e forse più in generale dello sport ha generato così tanti miti e leggende attorno alla sua figura e in special modo attorno alla sua forza fisica.

Gli aneddoti in tal senso si sprecano. Alcuni per così dire certificati dalla presenza di testimoni, altri molto probabilmente semplici invenzioni dello stesso giocatore o del suo entourage. Ma tutto fa brodo. Tutto andava e va ad alimentare un mito che ancora oggi non conosce confini ed è più vivo che mai.

Sicuramente poco credibile, ad esempio, risulta la spiegazione di alcune cicatrici che facevano bella mostra sulla sua spalla. Con un enigmatico sorriso, Wilt amava narrare di un feroce combattimento sostenuto contro un puma nel deserto dell’Arizona.

Era un’infuocata giornata di luglio quando, in viaggio verso Los Angeles, aveva accostato l’auto al ciglio della strada ed era sceso per sgranchirsi le lunghissime gambe. Fu in quel momento che venne attaccato dal felino. Per nulla intimorito, Wilt l’aveva affrontato, riuscendo infine ad afferrarlo per la coda e lanciarlo lontano, fra i cespugli.

Pare invece avere qualche riscontro in più l’aneddoto secondo cui una sera, al Madison Square Garden di New York, vide due facchini tentare inutilmente di sollevare un pesantissimo carrello per tirarlo fuori da un ascensore non perfettamente allineato con il piano. Offrendosi di aiutarli, Wilt si rimboccò le maniche e sollevò da solo il carrello senza apparente sforzo, liberando il vano. Quando ai due uomini venne chiesto da un giornalista che aveva assistito alla scena il peso del carrello, questi risposero increduli che si aggirava sulle 600 libbre. Per i non udenti, oltre 270 chili.

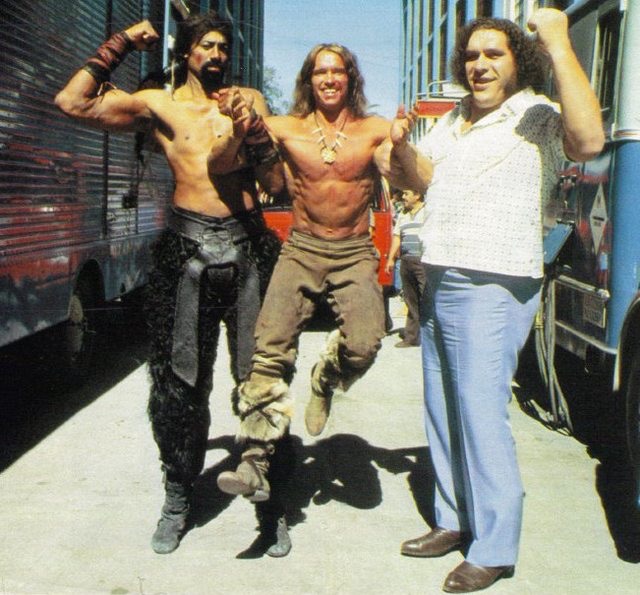

Può sembrare inverosimile come cifra, ma piuttosto in linea con le dichiarazioni di Arnold Schwarzenegger, secondo cui durante le riprese del film Conan il distruttore, Wilt Chamberlain e il wrestler Andre The Giant si sfidavano spesso in prove di forza irreali, compreso il sollevamento dello stesso attore.

“Mi prendevano e mi tiravano su con un braccio. Mi sollevavano come fossi una piuma. Di fronte a loro mi sentivo minuscolo”, avrà modo di raccontare il futuro governatore della California. Per poi aggiungere: “Quando c’era Wilt nella mia palestra, nessuno di noi amava allenarsi. Soprattutto gli atleti più giovani si vergognavano nel sollevare i loro pesi e poi paragonarli a quelli di un uomo che all’epoca aveva già cinquant’anni e per giunta non era neanche un body-builder di professione.”

Ma le prove di forza, il buon Wilt non le forniva solo fuori dal campo. Anzi. È proprio sul parquet che le sue imprese perdono i contorni sfumati della leggenda per assumere quelli decisamente più nitidi della realtà storica.

Il 19 Novembre 1961, alla sua prima partita contro il giovane Walt Bellamy, futuro rookie dell’anno e giocatore di cui già si diceva gran bene, Chamberlain decise di mettere da subito le cose in chiaro. Prima della palla a due, si avvicinò al rivale: “Mi spiace dirti, giovane Walter, che stasera non farai neanche un punto in tutto il primo tempo.”

Bellamy che fino a quel punto della stagione aveva tenuto una media di oltre 30 punti a partita, evitò di rispondere per non inasprire un confronto che già a priori temeva. Giocò un primo tempo molto contratto. Provò nove conclusioni e nove volte la sfera incontrò le mani di Chamberlain per altrettante stoppate. All’intervallo Wilt gli si avvicinò con fare complice: “Okay, Walter. Ora puoi cominciare a giocare e divertirti.”

A fine partita Bellamy contò 14 punti e si disse persino estremamente soddisfatto dal proprio score. Chamberlain scrisse 51. Ma questa non era una novità.

Qualche anno dopo, nella stagione 1966-67, durante una partita tra Philadelphia Sixers e Baltimore Bullets, l’elettrizzante playmaker Gus Williams sfidò la difesa del colosso dei Sixers e andò praticamente a schiacciargli sul muso fra lo stupore del pubblico. Poco dopo, il galvanizzato Gus ci riprovò.

Wilt che tendeva sempre a essere piuttosto compito e controllato negli interventi soprattutto contro avversari molto più piccoli di lui, non gradì e stavolta lasciò andare il braccio. La stoppata ai danni del povero Williams fu così decisa che il giocatore volò all’indietro insieme al pallone per poi risvegliarsi su una barella.

Ancora oggi un divertito Williams ama raccontare di essere stato il primo e tuttora unico giocatore nella storia ad aver rimediato una lussazione alla spalla a causa di una stoppata.

Nell’ambiente tutti temevano la forza fisica di Chamberlain. Il grande Elvin Hayes, 206 centimetri per 110 chili di muscoli, uno che non era né piccolino, né timido, né tantomeno aveva un carattere facile, disse una volta: “Tutti eravamo spaventati all’idea di poterlo fare arrabbiare sul serio.” Per poi aggiungere: “When I played him, I kept this foremost in my mind: Above all, don’t make him mad. Don’t embarrass him. You wanted to keep him quiet as long as possible.”

Nessuno durante i 14 anni di carriera di Wilt è mai stato così folle da cercare di proposito lo scontro fisico con lui. Nessuno tranne l’ex compagno di squadra Tom Meschery, una baffuta guardia-ala di origini russe che agli inizi degli anni ‘70 era in forza ai Seattle SuperSonics.

Alla terza stoppata nella stessa azione che Meschery subì da Chamberlain, il giocatore perse completamente il lume della ragione e tentò quello che mai nessun altro aveva osato prima. Prenderlo a pugni.

“I threw all the punches,” racconterà in seguito lo stesso Meschery “And Wilt just held my head at arm’s length, while I was throwing all these punches. I was totally enraged and Wilt was laughing at me. I think I grazed him on the shoulder with one punch. Really, it was pretty hilarious.”

In altre parole, come in una scena da cartone animato, Wilt allungò la mano e la pose sulla fronte dell’avversario tenendolo a distanza con disinvoltura, mentre il povero Meschery continuava a menare pugni per aria. E persino gli arbitri non seppero trattenersi dal ridere di fronte a quella scena.

Ancor più comico fu l’episodio che vide protagonista Paul Silas il giorno in cui la forzuta power forward in maglia Celtics venne alle mani con Happy Hairston, all’epoca ala dei Lakers. Wilt arrivò alle spalle di Silas, gli mise con forza una mano sul capo e lo girò su se stesso come fosse una trottola.

“Non è il caso” gli urlò sul muso, puntandogli contro un dito minaccioso.

“Sissignore”, fu la risposta di un terrorizzato Silas, fra le risate dei presenti.

Facile prendersela con un ancor giovane Silas. Meno facile umiliare diversi anni dopo quello che a breve sarebbe diventato il miglior giocatore del pianeta, uno dei migliori della storia.

Il misfatto avvenne nella palestra di UCLA una mattina d’estate del 1980. Sotto la guida di coach Larry Brown due squadre si stavano affrontando in una partita d’allenamento.

Da un lato c’era Wilt Chamberlain, all’epoca quarantaquattrenne, dall’altro Magic Johnson, ventunenne e fresco MVP delle finali NBA, quelle in cui aveva sostituito Abdul-Jabbar nella storica gara 6. Il clima amichevole e goliardico si perse quasi subito quando Magic chiamò un paio di falli dubbi contro Chamberlain.

Wilt non gradì le chiamate e se alla prima abbozzò, alla seconda provò a protestare non trovando però comprensione fra gli avversari.

“There will be no more layups in this gym” sentenziò a quel punto guardando torvo Magic. Una frase che è divenuta a suo modo storica nel mondo del basket e che potremmo tradurre con un minaccioso “da questo momento non ne metterai più uno.”

Alla quinta stoppata consecutiva che Magic subì da parte del centro avversario, Larry Brown mandò tutti negli spogliatoi.

Le notizie, si sa, in un ambiente come quello NBA volano in fretta. Non c’è dunque da meravigliarsi se qualche settimana dopo la dirigenza dei Cavs chiese allo stesso Brown se l’episodio fosse vero e se quindi Chamberlain potesse essere ancora in grado di dare il suo contributo nella lega. Avevano intenzione di firmarlo.

“Sicuramente sì” rispose uno schietto Larry Brown. “Ma non so se Wilt sarebbe interessato a giocare in un contesto come il vostro.”

Ci riprovarono i Nets qualche anno dopo, quando Chamberlain era ormai prossimo a spegnere le cinquanta candeline. E stavolta Wilt vide sul serio piovere un’offerta sulla scrivania del proprio agente. La valutò, stuzzicato com’era nella sua vanità, poi gentilmente la rifiutò.

Aveva altri interessi. Gli allenamenti in palestra, ad esempio, il beach-volley dove si stava distinguendo come uno dei migliori giocatori del circuito, e soprattutto le donne. Anche nei rapporti con il gentil sesso, Chamberlain voleva essere il numero uno. Il migliore. Sempre e comunque.

Nel suo libro del 1991, “A View from Above”, dichiarò con mal celato orgoglio di aver amato oltre ventimila donne diverse, con un picco di quattordici in una lunghissima notte di metà anni sessanta.

Numeri gonfiati, si dirà. Probabile, ma quando lo stesso Wilt aprì per la prima volta alle telecamere le porte della sua immensa villa di Bel Air, la celeberrima Ursa Major, in molti poterono ammirare la maestosa “Purple Room”, la stanza da letto di forma ottagonale dall’immenso sofà di velluto viola disposto lungo il perimetro e dalle pareti interamente ricoperte di specchi.

Al centro della stanza l’enorme materasso ad acqua dalla forma circolare di ben sedici metri quadrati ricoperto da una morbida pelliccia ricavata dai peli del muso di millecinquecento lupi dell’Alaska. E all’ingresso il famoso semaforo a grandezza naturale che regolava il traffico delle ragazze nel suo letto.

Ma Ursa Major era molto più che una semplice alcova d’amore. Era una costruzione immensa, completamente priva di angoli retti, abbellita da enormi lampadari di cristallo realizzati a Venezia, camini delle dimensioni di un palazzo, tavoli da biliardo, piscine olimpioniche, palestre, campi da basket, da tennis e da pallavolo. Infine i sei bagni di cui uno, quello padronale, diviso in due zone distinte soprannominate “Wilt” e un generico “Her”. Banale a dirsi, le due zone si incontravano in una zona doccia comune.

Parlavamo di uomo degli eccessi, appunto. Ursa Major ne è forse l’esempio più lampante, ma sicuramente non l’unico.

È giunto tuttavia ora il momento di fare un piccolo passo indietro. Tornare alle origini per tentare di comprendere qualcosa in più del Chamberlain uomo e giocatore. Sarà un racconto lungo, forse lunghissimo, ma non è detto comunque che si riesca davvero.

Wilton Norman Chamberlain nacque a Philadelphia, nel quartiere nero di Haddington, il 21 Agosto del 1936, da una famiglia numerosissima e piuttosto povera. Suo nonno era un gigante di 2 metri e 13 centimetri, alcuni dei suoi numerosissimi fratelli superavano abbondantemente il metro e novanta, così nessuno si sorprese se a 10 anni Wilt era già uno e ottanta e a sedici svettava sul resto del mondo con i suoi 2 metri e 10.

Sportivamente il suo primo amore fu l’atletica leggera. Chamberlain primeggiava nei 400 e negli 800 metri, nel salto in alto e nel lancio del peso, ma quando fra i playground della sua città conobbe il basket praticamente non lo lasciò più. Nel 1952 si iscrisse alla Overbrook High School di Philadelphia. Vi giocò per tre anni, polverizzando qualsiasi record della scuola e dell’intero Stato.

Alla sua prima stagione segnò 31 punti a partita. Condusse la squadra a un bilancio di 19 vittorie e 2 sconfitte. Purtroppo una di quelle due sconfitte giunse nella finale del Philadelphia City Championship, in una partita in cui i rivali della West Catholic arrivarono a triplicarlo e in talune azioni persino a quadruplicarlo. Chamberlain mise comunque a referto 29 punti, ma i suoi Panthers privi del proprio punto di riferimento persero partita e titolo per 54 a 42.

L’anno seguente il nostro elevò il livello del suo gioco e distrusse qualsiasi concorrenza. Condusse i suoi a un bilancio di 19 vittorie e nessuna sconfitta. Stabilì il record della città con 71 punti in una partita contro Roxborough. I Panthers vinsero la Public League e successivamente sconfissero South Catholic per 74 a 50 nella finale che valeva il City Championship, una partita in cui Chamberlain scrisse 32 sul proprio box-score.

Di fronte alle prestazioni del giovane liceale, quella stessa estate si mosse Red Auerbach in persona. Il coach dei Celtics si spinse fino a Philadelphia per visionare il centro di cui ormai un po’ ovunque si favoleggiava. Auerbach invitò Chamberlain a un provino contro B.H. Born, giovane promessa del basket, di quattro anni più grande e fresco MVP delle Final Four NCAA del 1953 con la maglia della Kansas University.

Chamberlain umiliò letteralmente l’avversario nell’uno contro uno e leggenda vuole che quella sfida sancì la fine della carriera di Born. Il giocatore fu infatti chiamato con il pick numero 22 al draft NBA del 1953 dai Fort Wayne Pistons, ma si rifiutò di proseguire la sua avventura nel mondo del basket non sentendosi più all’altezza delle aspettative. Fu così che Born partecipò con buone fortune ad alcune leghe amatoriali prima di intraprendere un’onesta carriera da ingegnere meccanico.

Dal canto suo Auerbach tentò di convincere Wilt a scegliere una qualsiasi università del New England col chiaro intento di poter in seguito avvalersi del Territorial Pick e portare di lì a qualche anno il giocatore ai Celtics.

In realtà, già completamente assorbito dal proprio smisurato ego, Wilt non si prese neanche la briga di dare una risposta al leggendario coach di Boston, snobbando clamorosamente la sua richiesta. Da qui nacque larga parte dell’antipatia che l’orgoglioso Red nutrirà nei confronti di colui che parecchi anni dopo diverrà il più acerrimo rivale dei suoi imbattibili Celtics.

Frattanto, all’ultimo anno di High School, raggiunti i definitivi 216 centimetri, Chamberlain continuò ad infrangere record su record. Siglò 74, 78 e 90 punti in tre partite consecutive di Regular Season. Tenne una media di 44.5 punti a gara. Il bilancio di squadra fu di 18 vittorie e una sola sconfitta. Arrivò nuovamente il titolo sbaragliando ogni sorta di concorrenza. In occasione della gara da 90 punti, il Philadelphia Inquirer scrisse profeticamente: “Avrebbe potuto farne 100 se solo fosse rimasto in campo l’intera partita.”

A questo periodo risalgono i soprannomi più famosi. L’odiato Wilt The Stilt, ad esempio, spesso usato in maniera spregiativa dai suoi numerosissimi detrattori. Ma anche Goliath e ovviamente The Big Dipper, quello che sarà il nickname preferito dallo stesso giocatore.

Al termine della sua esperienza liceale, lo score complessivo di Wilt diceva 2.252 punti, un record per lo Stato della Pennsylvania che resisterà per oltre quarant’anni e verrà battuto solo nel 1996 da un tale di nome Kobe Bryant.

Kobe però potrà contare su un anno di attività in più e difatti la media punti complessiva di Chamberlain, 37.4 ad allacciata di scarpe, rimane tuttora un record difficilmente avvicinabile.

Di fronte a quei numeri, circa duecento college sparsi per tutti gli States si dichiararono interessati al giocatore, dando vita a una poco edificante bagarre. Chamberlain alla fine scelse Kansas University, principalmente per avere la possibilità di giocare agli ordini della leggenda vivente Phog Allen, colui che aveva imparato i dettami del gioco direttamente dal dottor Naismith in persona.

Ma proprio al termine del suo primo anno a Kansas, quello che secondo i regolamenti dell’epoca il nostro passò in panca, il settantenne Phog si ritirò per raggiunti limiti d’età.

Per Chamberlain fu una tremenda delusione. I suoi rapporti con il successore, Dick Arpa, non furono sempre dei migliori. E più in generale la sua esperienza collegiale non può certo definirsi memorabile.

Il debutto con i titolari arrivò il 3 dicembre del 1956. Wilt mise 52 punti, prese 31 rimbalzi. Quel primo anno al college fu fondamentale per ampliare un bagaglio tecnico fino a quel momento piuttosto limitato. Wilt imparò a muoversi in maniera sapiente sotto i tabelloni, apprese l’utilizzo del piede perno, del gancio sia destro che sinistro, il fade-away, il finger-roll, spesso eseguito persino partendo spalle a canestro, probabilmente l’unico al mondo a potersi permettere un tale movimento.

Anche per lui, come già successo per Bill Russell e come succederà per Abdul-Jabbar, la NCAA varò alcune modifiche al regolamento per limitarne lo strapotere. Nello specifico venne dapprima ulteriormente allargata l’area dei tre secondi, quindi sanzionata l’interferenza offensiva perché Chamberlain era in grado di guidare a canestro i tiri errati dei compagni, infine venne imposta una regola piuttosto curiosa nell’esecuzione dei tiri liberi, specialità che era e rimarrà l’unica sua vera lacuna. Per timore potesse staccare dalla lunetta e depositare in schiacciata a canestro, venne stabilito che i liberi dovevano essere tirati con entrambi i piedi ben piantati sul parquet.

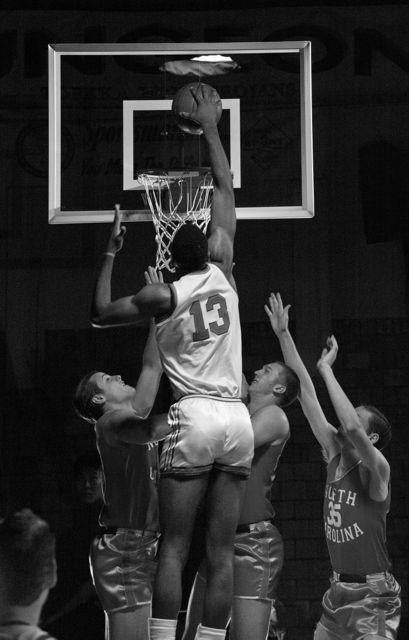

Non furono tuttavia regole che riuscirono a limitare il colosso in maglia Jayhawks. Piuttosto ci riuscirono i tre, finanche quattro giocatori che costantemente gli allenatori avversari mettevano in marcatura su di lui, e ancor di più il gioco lento, a tratti esasperante, che le squadre utilizzavano contro Kansas per evitare che la sfera finisse fra le mani del gigante con il numero 13 sulle spalle.

Eppure quel primo anno Chamberlain riuscì comunque a condurre i suoi fino alle Final Four. In semifinale i Jayhawks affrontarono i duplici campioni in carica di San Francisco, la cui ex stella, un tale di nome Bill Russell, da rookie dei Celtics stava riscrivendo le regole del gioco nella NBA.

Contro USF, Wilt mise 32 punti, prese 11 rimbalzi, rifilò 7 stoppate, mostrò un arsenale offensivo pressoché illimitato, un’agilità di piedi e una velocità nel contropiede imbarazzante per compagni e avversari. Kansas si impose facilmente per 80 a 56 e volò all’ultimo atto della competizione contro la temibile North Carolina, guidata da coach Frank McGuire.

Fu una finale memorabile, iniziata con la provocazione dello stesso McGuire che mandò a saltare per la palla a due contro Chamberlain il suo playmaker, Tommy Kearns, di 178 centimetri.

I Tar Heels utilizzarono qualsiasi tattica conosciuta e qualsiasi mezzo, lecito e non, per tentare di arginare il colosso di Kansas. Lo raddoppiarono e triplicarono costantemente, tennero a lungo il possesso della sfera per congelare il gioco in un’epoca in cui il regolamento ancora lo consentiva, ricorsero al fallo sistematico per mandarlo in lunetta.

La partita si rivelò tesa e combattuta. Si protrasse per tre lunghissimi tempi supplementari. Alla fine la spuntò North Carolina per 54 a 53. Chamberlain mise insieme 23 punti, 14 rimbalzi e venne eletto comunque Most Outstanding Player delle Final Four.

Lo stesso Wilt tempo dopo avrà modo di considerare quella sconfitta la più dolorosa della sua carriera.

Per molti esperti quella gara rappresentò uno spartiacque nella sua vita. I premi, gli onori, le luci della ribalta fecero maturare in lui la convinzione di essere un entità a sé stante, un essere superiore che non ubbidiva alle normali leggi dello sport, più forte persino delle più cocenti sconfitte.

L’anno successivo tuttavia le cose andarono decisamente peggio. In ogni singola partita gli avversari dei Jayhakws esasperarono le tattiche già messe in atto dai Tar Heels per limitare il dominio di Chamberlain. Costanti e asfissianti marcature multiple, continui falli per mandarlo in lunetta, gioco lento e quasi inconcludente, punteggi bassissimi.

Fu una stagione estremamente frustrante per l’intera squadra, tant’è che quando Wilt saltò tre partite per un’infezione urinaria, nonostante le tre inevitabili sconfitte, i giocatori di Kansas avvertirono quasi un senso di liberazione perché finalmente trovarono avversari disposti a giocare in campo aperto.

Frattanto Wilt riprese a dedicarsi con sempre maggiore impegno ai suoi primi amori sportivi. Gareggiava con ottimi risultati nelle 100 iarde, nei 400 e negli 800 metri. Eccelleva nel salto triplo, nel lancio del peso e soprattutto nel salto in alto, competizione in cui risultò fra i migliori dell’intera nazione per tre anni consecutivi.

A questo proposito dirà molti anni dopo lo stesso giocatore: “Purtroppo quando si parla dei più grandi saltatori la gente tende a considerare solamente i giocatori più piccoli. Invece vi posso assicurare che io ero in grado di saltare verticalmente più di Michael Jordan. Ai tempi di Kansas, ricordo che il dottor Allen fece posizionare un canestro all’altezza di 12 piedi e mi sfidò a schiacciarci dentro. Non è stato facile, ma ci son riuscito.”

https://www.youtube.com/watch?v=yDMCh5HrcG0

Dal canto loro i Jayhawks chiusero l’annata con 18 vittorie, 5 sconfitte e il mancato accesso al torneo NCAA. Chamberlain si consolò con i suoi 30.1 punti a partita e l’elezione a All-American insieme a giocatori del calibro di Elgin Baylor e Oscar Robertson, suoi eccellenti e futuri rivali nella NBA.

Al termine della stagione, avendo ormai perso gran parte del divertimento nel giocare a basket a livello collegiale e soprattutto desideroso di guadagnare finalmente i numerosi soldi che da più parti gli venivano promessi, Wilt prese l’allora storica e controversa decisione di lasciare il college con un anno d’anticipo.

In molti fra esperti e addetti ai lavori insorsero. Era considerato profondamente destabilizzante per l’intero sistema che un giocatore di quella caratura non completasse il suo percorso universitario prima di approdare fra i professionisti. Andava a creare un pericolosissimo precedente.

Anche dalle parti di Kansas la scelta non fu ovviamente accolta nel migliore dei modi. Agli occhi dei più apparve come un vero e proprio tradimento, un’onta di cui render conto a tempo debito.

Negli anni successivi molti speculazioni furono fatte in merito. Ci fu chi addebitò il tutto a mere questioni economiche, chi alla frustrazione del giocatore nel non riuscire a vincere un titolo, chi addirittura sostenne che Wilt aveva da tempo iniziato a non sopportare più l’ambiente cestisticamente aristocratico della Kansas University.

Dove sia la verità non è dato saperlo, è però certo che il rapporto fra le due parti non si chiuse per nulla bene, tanto è vero che solo nel 1998, esattamente quarant’anni dopo il suo addio e appena un anno prima della sua improvvisa scomparsa, Chamberlain fu invitato alla Phog Allen Field House per partecipare a una decisamente tardiva ma non per questo meno commovente cerimonia per il ritiro della sua maglia numero 13.

Tornando al nostro 1958, le polemiche aumentarono ulteriormente d’intensità quando Wilt, finalmente svincolato dai rigidi regolamenti universitari, poté rilasciare un’intervista alla rivista Look per la stratosferica cifra di 10.0000 dollari in un’epoca in cui la maggior parte dei giocatori NBA non riusciva a guadagnare una somma del genere in un’intera stagione.

All’età di 22 anni non ancora compiuti e senza aver giocato un solo minuto fra i professionisti, Wilt guadagnava già più di qualsiasi altro giocatore di basket al mondo ed era da tempo finito sulle prime pagine di importanti riviste come Time, Life, Look e Newsweek. Tutto ciò ovviamente non lo poneva in una posizione particolarmente gradita agli occhi dei futuri colleghi del piano di sopra.

Tuttavia all’epoca la NBA non accettava giocatori che non avessero completato il loro percorso collegiale, così Wilt fu costretto a occupare diversamente quell’anno di pausa. Fra le tante proposte che piovvero sulla sua testa, accettò di firmare un contratto con gli Harlem Globetrotters per l’allora spropositata cifra di 50.000 dollari.

Con un giocatore come Chamberlain da sfoggiare, i Trotters intrapresero una lunghissima e remunerativa tournée per l’Europa. Attraversarono Francia, Inghilterra, Austria, Germania e anche la nostra Italia dove scesero in campo a Milano e a Bologna. Chi ebbe la fortuna di assistere a quelle pittoresche esibizioni racconta di un Chamberlain che toglieva dal canestro le conclusioni degli avversari infilando da sotto la mano nel ferro.

Il tour dei Globetrotters raggiunse infine Mosca nell’inverno del 1959 per una serie di partite d’esibizione nell’allora impenetrabile Unione Sovietica. La squadra venne persino accolta dal segretario generale Nikita Krusciov, particolarmente interessato a stringere la mano dell’ormai famosissimo centro di Philadelphia.

Al rientro negli Stati Uniti, Wilt divenne finalmente eleggibile per il draft NBA del 1959.

La prima scelta spettava ai Cincinnati Royals, ma Eddie Gottlieb, proprietario dei Philadelphia Warriors, mosse le sue carte e riuscì abilmente a promuovere un’eccezione al Territorial Pick, secondo cui, considerata la straordinarietà del caso Chamberlain, il diritto di scelta poteva essere assegnato sulla base delle radici pre-universitarie del giocatore.

Wilt esordì dunque fra i professionisti nella sua città natale alla corte dei Warriors.

Il debutto avvenne il 24 Ottobre del 1959 contro i New York Knicks. I punti furono 43, i rimbalzi 28, tuttora il miglior esordio nella storia della NBA. Ma fu l’intera stagione ad essere a dir poco sensazionale per la matricola da Kansas.

Philadelphia vinse 49 partite, passando dall’ultimo al secondo posto nella Eastern Division e piazzandosi alle spalle dei soli Boston Celtics, campioni in carica.

Wilt fece registrare 37.6 punti e 27 rimbalzi a partita, risultando primo nella lega in entrambe le categorie. Siglò otto nuovi record per la NBA. Fu nominato rookie dell’anno, fece il suo esordio all’All-Star Game dove vinse il premio di MVP con una prestazione da 23 punti e 25 rimbalzi, infine vinse il trofeo di MVP di Regular Season, risultando ad oggi uno dei due giocatori nella storia a essere eletto miglior player nella stagione d’esordio. Dulcis in fundo, con il suo ingresso, la NBA incrementò del 24% le vendite dei biglietti.

Al debutto nei playoffs contro i Syracuse Nationals di Dolph Schayes, Wilt mise 35 punti in gara uno e 53 nella decisiva gara tre.

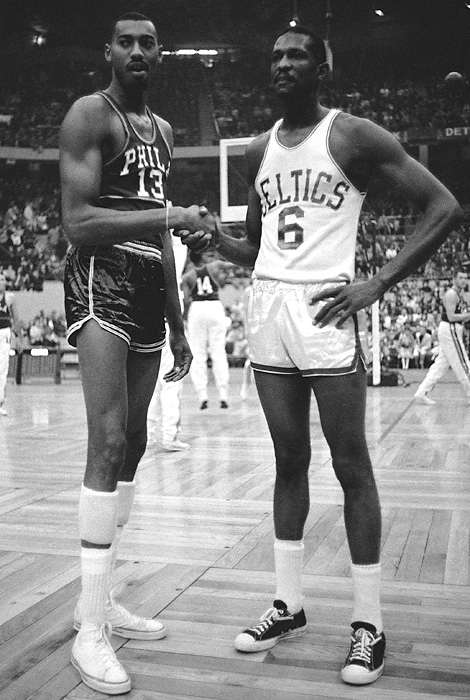

I Philadelphia Warriors e i Boston Celtics incrociarono successivamente le armi nella finale della Eastern Division, in una sfida che tutta l’America sportiva attendeva e che poneva di fronte il miglior realizzatore e il miglior difensore della lega. Il primo anno Chamberlain contro il quarto anno Russell.

La differenza dei valori fra le due squadre faceva decisamente pendere l’ago della bilancia dalla parte di Boston, ma Chamberlain veniva considerato in grado di sovvertire qualsiasi pronostico, tanto più considerando che durante le partite di Regular Season era emerso lampante che Russell, pur essendo l’unico giocatore al mondo in grado di contenerlo, non poteva certo arginarlo completamente.

Si afferma spesso che contro Russell i numeri di Chamberlain calavano vistosamente, ma questo oltre ad essere solo parzialmente vero, era dovuto non tanto al pur elevatissimo contributo difensivo dell’immenso Bill, quanto ai perfetti meccanismi dei Celtics, magistralmente oliati da quell’abile stratega che era Red Auerbach.

Dirà a questo proposito molti anni dopo Elvin Hayes: “Nessuno era in grado di limitare Chamberlain. Nessuno. Nemmeno Bill Russell. Credo che persino lui sapesse che non c’era modo di fermarlo senza l’aiuto dei compagni. Poteva riuscirci una o due volte durante la partita, ma Wilt avrebbe finito per sovrastarlo nelle altre occasioni.”

Non fu infatti un caso se per quella prima sfida, di fronte all’odiato e temuto avversario, Red Auerbach giocò al meglio le proprie carte, responsabilizzando fortemente Tom Heinsohn e il centro di riserve John Richter, obbligandoli ad andare in costante raddoppio su Chamberlain e spendere falli per mandarlo più spesso possibile in lunetta.

La tattica pagò. Chamberlain mise 45 punti in gara 1, poi con la serie ferma sull’uno a uno si infortunò a una mano in gara 3 durante un alterco con Heinsohn. Siglò comunque un cinquantello in gara 5 riuscendo così a tenere ancora viva la serie, ma alla fine fu Boston a imporsi definitivamente in gara 6 per quattro partite a due.

Ricorderà in seguito lo stesso Heinsohn: “Marcare Chamberlain era veramente un problema. Persino noi che avevamo Bill avevamo serie difficoltà a contenerlo. Dunque sfruttavamo le sue debolezze, lo raddoppiavamo costantemente e ricorrevamo quasi sempre al fallo. Il problema è che soprattutto i primi anni tutti noi esageravamo e spesso Chamberlain subiva falli veramente brutali. Sento spesso oggi molti giocatori lamentarsi del gioco duro e penso che i falli che subiscono sono carezze rispetto al trattamento che noi riservavamo a Chamberlain. La metà dei falli contro di lui erano davvero falli duri.”

E difatti dopo quell’eliminazione, in accordo con i suoi atteggiamenti da divo guascone e molto spesso teatrale, Wilt dichiarò pubblicamente di essere intenzionato ad abbandonare la pallacanestro, ormai stanco del trattamento che anche in NBA riceveva da parte degli avversari. Fece inoltre presente di non sapere fino a quando sarebbe stato disposto a subire simili interventi senza reagire e temeva di poter fare prima o poi del male a qualcuno.

Ovviamente i propositi di addio rientrarono quasi subito, in special modo quando Gottlieb gli propose un cospicuo ritocco del suo già alto stipendio. Ma, a parte questo, è bene sottolineare come Chamberlain, sempre consapevole della propria forza, tendesse a limitarsi parecchio nei contatti fisici. E se a inizio carriera capitava talvolta che reagisse a qualche provocazione, col passare degli anni, imparò a controllare perfettamente il suo corpo e le sue emozioni, finendo solo raramente per essere coinvolto in alterchi e praticamente mai in vere e proprie risse.

Sarà il grande Jerry West a ricordarcelo: “Wilt era così consapevole della sua forza che tendeva a limitarsi nel gioco, preoccupato com’era di poter danneggiare fisicamente gli avversari, rompendo loro un braccio o un polso se ad esempio avesse schiacciato o stoppato con tutta la sua forza.”

Cui faranno eco le parole di Jack McMahon: “The best thing that happened to the NBA is that God made Wilt a very nice person… he could all have killed us with his left hand.”

È questo uno dei motivi per cui in quattordici anni di carriera e in oltre 1.200 partite giocate fra stagione regolare e playoffs, Wilt non è mai uscito per falli. Un record di cui lo stesso giocatore andava molto fiero ma che ovviamente non mancò di procurargli ulteriori feroci critiche.

La folta schiera di detrattori vedrà infatti in quella statistica l’ennesima conferma di come all’erculeo Dipper mancasse il sacro fuoco della vittoria.

Da un lato c’era Bill Russell che strappava i rimbalzi dalle mani degli avversari e con essi brandelli di pelle e carne, che intimoriva i rivali solo con lo sguardo, che sprigionava attorno un’aura di assoluta invincibilità.

Dall’altro c’era Chamberlain che giocava perennemente frenato, quasi in punta di piedi e senza mostrare particolare aggressività, come se il basket non meritasse il suo prezioso sudore o un eccessivo spreco di energie. Sudore ed energie che evidentemente riservava verso altre attività.

È persino banale infatti affermare che ad alimentare il fuoco delle continue polemiche nei suoi confronti, contribuirà notevolmente anche il modo di fare e lo stile di vita a tratti spregiudicato dello stesso giocatore. Per prima cosa Wilt non accetterà mai critiche al suo gioco, trincerandosi spesso dietro un superbo e spocchioso silenzio e rifiutandosi persino di rivolgere la parola a chiunque avesse da ridire nei suoi confronti, che fossero giornalisti, compagni di squadra o addirittura allenatori.

In secondo luogo, il suo stile di vita estremamente mondano presterà ovviamente il fianco agli attacchi più duri e mal si concilierà con lo sport nell’accezione “russelliana” del termine, fatto di allenamenti duri, tanto sudore e ancor più sacrificio.

Raramente Wilt, nel corso della sua prima parte di carriera, avrebbe partecipato alle sedute di allenamento della sua squadra, preferendo allenarsi in solitudine nella sua palestra o al più dormendo dopo una notte insonne nei locali più alla moda della Grande Mela. E con questo modo di fare – come vedremo – alla lunga avrebbe finito per condizionare fortemente le sue squadre e spesso minarne i sottili equilibri.

A ogni modo, al suo secondo anno fra i professionisti Chamberlain realizzò 38.4 punti e 27.2 rimbalzi a partita, ancora una volta surclassando la concorrenza in entrambe le voci statistiche e siglando svariati nuovi record nel grande libro della NBA. Divenne il primo giocatore a superare la soglia dei 3.000 punti in stagione e il primo e tuttora unico a superare quella dei 2.000 rimbalzi. Guidò inoltre per la prima volta la lega nella percentuale dal campo, cosa che per lui diverrà la norma negli anni a venire.

Il 24 novembre del 1960, sedicesima partita della stagione, stabilì il record di tutti i tempi per rimbalzi catturati in una singola gara con 55 cui aggiunse 34 punti. Avversari, giusto per gradire, i Boston Celtics di Bill Russell.

In totale realizzò il 32% dei punti e catturò il 31% dei rimbalzi dell’intera squadra.

Eppure le prime vere delusioni erano dietro l’angolo. A dispetto di una stagione numericamente devastante, arrivò la prima debacle in post-season. I Warriors furono sconfitti per tre partite a zero dai Syracuse Nationals al primo turno di playoffs. Fu una serie in cui Wilt sovrastò tutti da un punto di vista numerico ma entrò spesso in rotta di collisione con il coach Neil Johnston che si rivelò del tutto incapace di gestirlo in maniera adeguata.

Durante quella serie, per la prima volta Chamberlain diede l’impressione di essere persino deleterio per la propria squadra. Al fine di accumulare statistiche si ritrovò spesso a catturare il rimbalzo difensivo, ma anziché dar il via a veloci contropiedi com’era solito fare Russell con i suoi Celtics, tratteneva la sfera fra le mani in modo da dare il tempo alla squadra avversaria di rientrare in difesa e obbligando di fatto la propria a tornare da lui per trovare il canestro.

Il grande buco nero presero a chiamarlo, un appellativo che gli rimase appiccicato addosso per tutti quei primi sette lunghissimi anni di grandi record individuali ma di risultati di squadra pressoché nulli. E mai come in quegli anni il paragone con il suo eterno rivale Russell risultò assolutamente impietoso.

Dopo la sconfitta con i Nationals, coach Johnston, cui Chamberlain già da tempo non rivolgeva più la parola, fu sostituito da Frank McGuire, lo stesso che aveva portato North Carolina alla vittoria nel torneo NCAA del 1957 contro Kansas e contro Wilt.

Sotto la guida del nuovo allenatore, il nostro disputò quella che numericamente è la più impressionante stagione di cui si abbia memoria nella storia della pallacanestro mondiale.

Correva la Regular Season 1961-62.

Wilt esordì con 48 punti contro i Lakers. Ne mise 57 nella partita successiva, 53 alla terza, 55 alla quarta. Andò avanti così per tutto l’anno. L’8 dicembre ne mise 78, siglando il nuovo record NBA. Il 13 gennaio scrisse 73. Tre giorni dopo partecipò all’All-Star Game di St. Louis dove realizzò 42 punti, siglando un ennesimo record che è stato battuto solo 55 anni dopo, nel 2017, da Anthony Davis in una fin troppo allegra serata di festa.

Alla fine del mese successivo cominciarono i veri fuochi d’artificio. Il 25 febbraio Wilt mise 67 punti, due giorni dopo 65 contro gli Hawks di Pettit, poi 61. La gara successiva era contro i Knicks. Si sarebbe disputata il 2 Marzo del 1962. Una data storica per la pallacanestro.

Chamberlain aveva trascorso quella notte a New York in compagnia di una ragazza. Prima una festa privata in uno dei numerosi ed esclusivi club della Grande Mela, poi il classico giro notturno dei locali. Rientrò a casa che erano le sei del mattino, completamente ubriaco. Il tempo di una doccia veloce e poi il treno per Philadelphia delle 8 a.m.

Dormì per tutto il viaggio cercando di smaltire la sbornia. Alla stazione di Philly incontrò alcuni amici che lo trovarono in condizioni pietose. Lo convinsero a mangiare qualcosa in una tavola calda e Wilt quasi perse il pullman della squadra per Hershey, una località a circa 150 km a nord-ovest di Philadelphia.

All’epoca la lega infatti obbligava di tanto in tanto le squadre a giocare un limitato numero di partite casalinghe in impianti vicini, al fine di attirare nuovi supporters. La gara di quel giorno contro i Knicks era così prevista alla Sports Arena di Hershey, un vecchia e fatiscente palestra piena di spifferi e ragnatele. È questo il motivo per cui non esistono registrazioni di quella partita e tutto ciò che rimane è un box-score scolorito e qualche vecchia foto che ha fatto epoca.

Ora non è nostra intenzione ripercorrere le gesta di quella magica serata di cui tutti bene o male hanno letto un po’ ovunque. Vogliamo solo ricordare che Wilt mise 100 punti, record di tutti i tempi per il basket, con 36 su 63 al tiro e un clamoroso 28 su 32 dalla lunetta. È doveroso riportare che i suoi compagni di squadra, quando si accorsero di quanto stava accadendo, presero a giocare solo per lui. Per quel record.

Riportiamo infine le parole di colui che ebbe l’ingrato compito di marcarlo quella notte. Si chiamava Darrall Imhoff, un centro di 208 centimetri al suo secondo anno nella lega:

“Ho passato 12 anni in NBA e ho fatto anche delle buone cose, eppure sono ricordato solo come colui che marcò Chamberlain la sera dei 100 punti. La cosa curiosa è che dopo che mi fischiarono il terzo fallo, mi innervosì e dissi a uno degli arbitri: ‘Perché non gli assegnate subito 100 punti e andiamo tutti a casa?’ Wilt mi sentì e immagino la prese come una sfida. Due notti dopo, al Madison Square Garden, lo marcai meglio che potessi e lo tenni a 54 punti. Non ci crederete ma a fine partita i tifosi mi riservarono una standing ovation.”

Quell’anno in sole 2 gare su 80, Wilt scese sotto la soglia dei 30 punti, entrambe contro Boston, 28 in un’occasione, 26 nell’altra. A fine anno la sua media punti diceva 50.4 a partita. La sua media rimbalzi 25.7, più di chiunque altro. In totale realizzò 4.029 punti in stagione, unico giocatore a superare la barriera dei 4.000 punti, quando in tutta la storia della NBA solo un altro ha valicato quella dei 3.000 e si chiama Micheal Jordan.

Se non bastasse, a tutto ciò aggiungiamo che Wilt giocò 3.882 minuti dei 3.890 complessivi disputati dalla sua squadra. In altre parole nell’arco di tutta la stagione sedette in panchina per soli 8 minuti, mantenendo l’incredibile media di 48.53 minuti per gara.

Incredibile a dirsi – o forse no – non vinse il premio di MVP di Regular Season che invece andò al rivale Bill Russell.

I dolori cominciarono come da prassi in post-season. Nella finale della Eastern Division, arrivò la sfida contro i Celtics. Era la seconda volta che le due squadre si affrontavano in una serie playoffs. Due anni prima aveva trionfato Boston in sei gare, ma questa volta i Celtics si trovavano di fronte un Chamberlain difficilmente contenibile.

Al solito le rigide rotazioni di Auerbach, i raddoppi, i falli spesi, l’incommensurabile difesa di Russell diedero i propri frutti.

Wilt fu mantenuto alla comunque ragguardevole cifra di 35.5 punti a partita nelle prime 6 gare durante le quali il fattore campo non venne mai meno. Si arrivò dunque alla settima e decisiva partita. Al Boston Garden.

Quella gara risultò essere il capolavoro difensivo dei Celtics. Con due, spesso tre avversari in marcatura, Chamberlain fu limitato a soli 22 punti, eppure a 16 secondi dalla sirena riuscì comunque a impattare il risultato sul 107 pari. I Celtics andarono alla rimessa, fecero girare palla, poi allo scadere Sam Jones trovò il canestro che consegnò la vittoria a Boston.

A molti non parve vero poter ancora una volta celebrare la magnificenza dei Celtics e contemporaneamente scagliarsi contro il presuntuoso centro di Philadelphia. Cinquanta punti, venticinque rimbalzi di media in stagione e nessun titolo, era il ritornello divertito di stampa e tifosi. Le critiche furono così feroci che a un certo punto sembrò quasi che tutto l’ambiente godesse nel vedere uscire ancora una volta sconfitto il grande Wilt Chamberlain.

Lo stesso coach dei Warriors si sentì in dovere di intervenire in difesa del proprio giocatore dagli attacchi dei giornalisti: “Wilt è stato semplicemente super-umano. Il problema è che è praticamente impossibile battere una squadra perfetta come i Celtics quando alla tua manca un altro realizzatore, un playmaker degno di questo nome e un secondo violino in grado di togliere un minimo di pressione a Chamberlain.”

Il grande Paul Arizin, ormai trentatreenne e prossimo al ritiro, non più valida spalla per Wilt, diede ragione al proprio coach, sottolineando come la differenza di valori fra Celtics e Warriors fosse così netta che neanche Chamberlain poteva alcunché.

Dal canto suo, Wilt commenterà con un laconico “nessuno fa il tifo per Golia”, una frase che a suo modo farà la storia di questo sport e che lo stesso giocatore riprenderà in una dura invettiva su Sport Illustrated di qualche anno dopo.

A complicare il tutto, la stagione successiva Eddie Gottlieb vendette i Warriors a una cordata di san Francisco che per prima cosa trasferì la squadra proprio sulle coste del Pacifico, nella città che di lì a qualche anno vedrà la nascita dell’epopea hippie.

Il secondo violino Arizin decise dunque di ritirarsi, mentre la terza bocca di fuoco della squadra, Tom Gola, forzò una trade ai Knicks.

Privo dei suoi più fidi scudieri, in quel di San Francisco, Wilt continuò la sua scalata ai record NBA, siglando 44.8 punti e 24.3 rimbalzi a partita, ma i derelitti Warriors vinsero appena 31 partite e rimasero fuori dai playoffs. Quello stesso anno, i Celtics inanellarono il quinto titolo consecutivo, il sesto in sette anni.

L’arrivo al draft del 1963 di un giovane Nate Thurmond e soprattutto quello del nuovo allenatore Alex Hannum sulla panchina dei Warriors, diede però sin dalla stagione successiva i ben sperati frutti.

Soprattutto coach Hannum avrà un’importanza a dir poco fondamentale nella crescita del Chamberlain giocatore. Intraprenderà un percorso lentissimo ma efficace che si concluderà solo quattro anni dopo, in un’altra squadra e in un’altra città, con la straordinaria vittoria del 1967. Ma andiamo con ordine.

Sin da subito Hannum dimostrò di non aver nessuna remora ad affrontare a muso duro Chamberlain. Si pose nei suoi confronti in maniera franca, a volte dura, ma decisamente leale, che a Wilt non dispiacque.

Il giocatore dal canto suo prese circa 500 tiri in meno rispetto alla stagione precedente, fu per la prima volta più attento alle esigenze dei compagni e dimostrò in generale che la cura Hannum cominciava a dare i suoi timidi frutti. Segnò 36.9 punti a partita e per il quinto anno di seguito dei cinque disputati in NBA si consacrò miglior realizzatore in stagione.

A dispetto di un supporting cast tecnicamente piuttosto rivedibile, in meno di un anno portò inoltre i suoi Warriors a guidare la Western Division e dunque a disputare le finali NBA. Era la prima volta che Wilt approdava all’atto conclusivo della stagione e gli avversari non potevano essere che gli immancabili Boston Celtics.

https://www.youtube.com/watch?v=T8DXpxP1G-8

Certo era una finale che meritava una miglior cornice, intesa come un minor divario tecnico fra le due squadre. Ma né Hannum, né un pur fantastico Wilt, né tantomeno la giovane matricola Thurmond poterono fare miracoli in una serie in cui oltretutto i Celtics non mancarono al solito di usare le maniere forti soprattutto nei confronti di Chamberlain.

Non è un mistero infatti che Auerbach aveva portato a Boston l’anziano ma sempre durissimo Clyde Lovellette al solo fine di aver ulteriori falli da spendere su Wilt. La sfida si concluse con la vittoria di Boston per 4 gare a 1, ma almeno per una stagione le critiche e le polemiche risparmiarono il centro dei Warriors.

Quella stessa estate Chamberlain partecipò al celebre torneo da strada che si svolgeva annualmente al Rucker Park di New York. In quell’occasione ebbe modo di conoscere e sfidare il già celebre Earl The Goat Manigault e soprattutto un giovane diciassettenne newyorkese di cui si raccontavano meraviglie e dal luminosissimo futuro. Il suo nome era Lew Alcindor.

Wilt e Lew si sfidarono davanti a numerosi spettatori sotto il sole inclemente di New York in un confronto che fu ovviamente sbilanciatissimo. A fine partita, un entusiasta Lew ammise candidamente di idolatrare Wilt e sperava un giorno di poterlo affrontare in NBA da pari a pari.

Ciò che Alcindor in quel momento non poteva sapere è che effettivamente avrebbe ritrovato Chamberlain da avversario nella NBA, ma quando ciò sarebbe accaduto, già da tempo lui avrebbe provato una sorta di viscerale e intensa antipatia nei confronti dell’avversario. In Wilt il futuro Abdul-Jabbar vedrà proprio l’incarnazione di tutto ciò che presto avrebbe imparato a disprezzare.

Non è un mistero infatti che Chamberlain fosse lontanissimo da qualsiasi impegno di tipo politico, religioso o sociale. In un’epoca in cui i giganti neri dello sport come Mohammed Alì, Tommie Smith o lo stesso Russell, lottavano per i diritti civili, si schieravano rumorosamente, partecipavano alle manifestazioni e facevano sentire la loro voce, Chamberlain fu completamente insensibile a certe tematiche.

“Non sono nato per fare Jackie Robinson, non ho quella passione” disse una volta.

Una vita ancora di più e perennemente in controtendenza. Wilt amava il denaro, amava spenderlo e amava farlo sapere. Senza alcun problema. Considerava le donne come mezzo di piacere personale. Votava repubblicano e scandalizzava il mondo affermando che le bianche a letto fossero migliori delle nere.

Ma tornando alle nostre questioni di sport, nella stagione successiva, la 1964-65, Wilt saltò le prime partite per infortunio e i Warriors partirono con un pessimo record di 4 sconfitte consecutive. In seguito subentrarono gravi problemi finanziari e la franchigia si ritrovò sull’orlo della bancarotta.

Per farne fronte la dirigenza decise di vendere il proprio pezzo più pregiato. Fu così che due giorni dopo la pausa dell’All-Star Game, Chamberlain fu ceduto alla nuova squadra di Philadelphia, i 76ers, eredi dei Syracuse Nationals, in cambio di Paul Neumann, Connie Dierking, Lee Shaffer e 150.000 dollari in contanti.

Fu proprio in occasione di quella trade che il conduttore radiofonico e televisivo più importante della Baia, Franklin Mieuli, affermò: “Chamberlain non è un uomo facile da amare e i tifosi di San Francisco mai hanno imparato a farlo. Al contrario è un uomo molto facile da odiare e molti tifosi degli stessi Warriors godevano nel vederlo perdere.”

A Philadelphia Wilt trovò come compagni di squadra la stella Hal Greer e giocatori talentuosi come Larry Costello, Chet Walker e Luke Jackson. All’inizio sembrò che il suo arrivo a stagione in corso dovesse distruggere gli equilibri dei Sixers.

Greer sembrava infatti per nulla disposto a cedere il suo ruolo di leader, Jackson si ritrovò improvvisamente ad essere il centro di riserva e a dover elemosinare minuti al cannibale Chamberlain. A complicare le cose, lo stesso Wilt mise subito in chiaro di non provare la minima stima per il coach dei Sixers, il grande Dolph Schayes, colpevole – a suo dire – di essere stato in campo un avversario molto poco corretto, nonché reo di osservazioni irriverenti nei suoi confronti.

Tuttavia per quelle strane alchimie che a volte si creano nello sport, la squadra riuscì ad assorbire l’impatto dell’arrivo di Chamberlain e a trovare un proprio precario equilibrio. Wilt chiuse l’annata con 34.7 punti e 22.9 rimbalzi. Philly si qualificò ai playoffs con l’ultimo post disponibile, ribaltò il fattore campo e sconfisse in quattro gare i Royals di Oscar Robertson, quindi si presentò alle finali di Conference contro l’eterna rivale Boston.

Era la quarta volta che in post-season Chamberlain si ritrovava ad affrontare Bill Russell e i suoi Celtics. Non c’era alcun motivo per credere che questa volta sarebbe andata diversamente dalle altre, eppure la stampa pompò quella sfida all’inverosimile, definendo Boston ormai in fase calante e sostenendo che mai come quell’anno Chamberlain avesse finalmente i compagni adatti per porre fine alla dittatura celtica.

Fu una serie crudele e bellissima. I Celtics non erano in fase calante, anzi, forse mai come quell’anno dimostrarono la propria forza, soprattutto mentale.

La sfida si mantenne equilibrata e combattuta. In gara 3 Russell riuscì a compiere un autentico miracolo, mantenendo Chamberlain a solo due canestri dal campo nei primi tre quarti di gioco. Wilt si rifece in gara 4 con 34 punti, ma in gara 5 fu Russell a mettere insieme 12 punti, 28 rimbalzi, 10 stoppate, 7 assist e 6 recuperi.

Si arrivò fino alla drammatica gara 7, quella dell’ultimo possesso dei Sixers sul risultato di parità, dell’incredibile recupero di Havlicek e del celebre urlo rauco del radiocronista Johnny Most. Una partita che definire storica è riduttivo.

Si giocò il 15 Aprile del 1965. Chamberlain realizzò 30 punti e prese 32 rimbalzi, Russell 16 punti, 27 rimbalzi e 8 assist. A due minuti dalla fine Boston era davanti per 110 a 103. Wilt forzò la rimonta mettendo a segno sei punti consecutivi. A sei secondi dalla sirena il risultato era dunque 110 a 109 per Boston.

I Celtics sembrarono in confusione. Andarono alla rimessa, persero immediatamente la sfera. I Sixers ora avevano l’ultimo possesso con cinque secondi sul cronometro. Un possesso che poteva e doveva significare per la prima volta vittoria. Ma Havlicek rubò quella maledetta palla sovvertendo un risultato già scritto. E i Celtics volarono ancora verso il titolo.

Fu dopo quella partita che la parola perdente prese ad aleggiare definitivamente sulla testa del grande Wilt Chamberlain.

Quella del 1965 fu forse l’eliminazione più sofferta e frustrante per lui, la sconfitta che con ogni probabilità diede il via al profondo cambiamento che avverrà nel suo gioco, un cambiamento che nel giro di un paio d’anni lo porterà finalmente a mettere da parte le tanto adorate statistiche per avvicinarsi alla concezione di pallacanestro del suo eterno amico e avversario Russell.

Ma prima che questo avverrà, ci sarà da toccare veramente il fondo.

A complicare le cose per il gigante da Philadelphia, pochi giorni dopo gara 7, arrivò infatti un lungo articolo da lui scritto e pubblicato su Sport Illustrated dal titolo “My Life in a Bush League”.

A complicare le cose per il gigante da Philadelphia, pochi giorni dopo gara 7, arrivò infatti un lungo articolo da lui scritto e pubblicato su Sport Illustrated dal titolo “My Life in a Bush League”.

Nel pezzo il giocatore non si fece alcun problema a sparare a zero nei confronti di compagni, avversari, allenatori (Schayes e Auerbach su tutti), persino della dirigenza della NBA e di certa stampa che non aveva mai smesso di attaccarlo.

Ovviamente Wilt non mancò anche di parlare di se stesso in maniera più introspettiva, dei suoi sentimenti, di ciò che provava un uomo da sempre abituato ad essere considerato quasi uno scherzo della natura per via della sua altezza. Il tutto però, coerentemente con la sua megalomania, con una scrittura in terza persona e con riferimenti biblici piuttosto impegnativi: “You’ll know just how it feels to be Goliath. How it feels to be seven feet and 1.06 inches tall with no place to hide. After all, you remember in the Old Testament that David had all the best of it, right? Nobody even thought to say or even ask how Goliath must have felt just sort of standing around there. Goliath didn’t get any of the good lines, you know?”

Nel momento stesso in cui venne pubblicato quel numero di Sport Illustated dell’Aprile ’65, le polemiche presero a fioccare come nespole, per dirla con le parole di un noto giornalista italiano. Accompagnarono il giocatore a lungo, per tutta l’estate e anche oltre.

Prese infine il via la stagione 1965-66, l’ultima di quella sua prima parte di carriera.

I più rodati Sixers vinsero 55 partite, una in più dei Celtics, issandosi così al primo posto nella lega. L’ormai quasi trentenne Chamberlain giocò in maniera magistrale, senza strafare, mostrandosi sempre più attento alle esigenze dei compagni di squadra e fornendo forse i primi timidi segnali di qualcosa che stava cambiando nel suo modo di intendere il basket.

Segnò 33.5 punti, vinse per la settima volta in sette anni il titolo di miglior realizzatore di stagione. Catturò 24.6 rimbalzi a partita, consacrandosi per la quinta volta miglior rimbalzista. Guidò per la quarta volta la lega nella percentuale dal campo e per la sesta volta fu primo nella speciale classifica dei minuti giocati. Giocò talmente bene che si aggiudicò infine per la seconda volta, dopo la stagione d’esordio, il titolo di MVP della Regular Season.

Fuori dal campo però ancora una volta il suo comportamento non si mostrò in linea con le aspettative e con quanto di positivo stava mostrando sul parquet.

Da sempre infatti Wilt preferiva vivere a New York piuttosto che a Philadelphia per questioni per così dire di vita sociale. Era dunque disponibile per gli allenamenti solo nel tardo pomeriggio, se e quando gli andava. Era una situazione che coach Schayes tollerava per non irritare il proprio miglior giocatore, ma che i nuovi compagni di squadra ben presto iniziarono a soffrire.

Il clima si fece maggiormente teso durante quei playoffs. In finale di Conference i Sixers si ritrovarono nuovamente a giocare contro Boston, ma per la prima volta il fattore campo pendeva dalla parte di Philadelphia.

Chamberlain fu decisamente all’altezza dei suoi numeri e della sua fama, ma il supporting cast, in palese rottura col giocatore, non diede alcun contributo alla causa.

I Celtics ebbero vita facile nelle prima due partite in trasferta, portandosi subito sul 2 a 0. In gara 3, al Boston Garden, Wilt realizzò 31 punti e catturò 27 rimbalzi per un importante vittoria esterna che sembrò potesse riequilibrare la serie, ma la debacle era nuovamente dietro l’angolo.

Assaporando l’impresa, il giorno dopo coach Schayes convocò infatti la squadra per una seduta extra di allenamento tattico. Chamberlain si disse “troppo stanco” per parteciparvi e snobbò persino la richiesta del coach di presentarsi sul tardi per provare un paio di tiri con il resto della squadra. Questo era decisamente troppo per i compagni. In completa rottura, in gara 4 i Sixers non entrarono mai in partita e lo stesso Wilt chiuse con appena 15 punti. I Celtics si aggiudicarono senza troppi affanni la sfida che pose virtualmente la parola fine alla serie.

Ma c’era ancora tempo per ulteriori polemiche. Il giorno dopo, ancora una volta Chamberlain fece perdere le proprie tracce. Saltò l’allenamento pomeridiano e l’incontro con i giornalisti. Pubblicamente Schayes difese il giocatore dichiarando che era stato legittimamente dispensato da quelli impegni, ma tutti sapevano quale fosse la verità.

In quelle condizioni, Wilt giocò praticamente da solo gara 5. Realizzò 46 punti e prese 34 rimbalzi, ma i Celtics si imposero per 120 a 112, approdando alle finali e andando così a vincere l’ottavo titolo consecutivo, il nono in dieci anni di attività di Bill Russell.

Fu quello probabilmente il punto più basso della carriera di Wilt Chamberlain, colui che già da tempo era stato definito non a torto “il più perfetto strumento che Dio avesse mai creato per giocare a basket”. Uno strumento però che nessuno ancora era stato mai capace di far suonare a dovere.

Ormai erano trascorsi sette anni dal suo esordio nella NBA. Sette anni in cui aveva realizzato una media di 39.4 punti e 24.9 rimbalzi a partita, in cui aveva scritto e riscritto più volte la maggior parte dei record della lega, in cui aveva mostrato un arsenale offensivo pressoché ineguagliabile e aveva distrutto sul piano personale qualsiasi forma di concorrenza. Eppure sette anni in cui non aveva mai vinto nulla.

Forse però qualcosa finalmente stava per cambiare. Qualcosa che lo porterà ad abbattere vertiginosamente la sua media punti, ma in compenso ad alzare quella degli assist, a giocare per la propria squadra, a dedicarsi strenuamente alla difesa. E finalmente a vincere.

Perché non è mai troppo tardi per imparare dai propri errori. Anche se ti chiami Wilt Chamberlain e sei la persona più presuntuosa, orgogliosa, testarda del pianeta terra.

TO BE CONTINUED…

Ha esordito su Play.it nel 2004 con la rubrica “NBA Legendary Games”. Dopo una trentina di pezzi ha lasciato perdere le partite per dedicarsi alla nuova rubrica “25 Legendary Players”. Ha mollato anche questa sul più bello per mettersi a scrivere romanzi noir. Il successo, probabilmente vittima di paresi, gli ha arriso e sorriso.

…è valso bene aspettare un mese..

bellissimo…

Complimenti per il pezzo e per tutta la rubrica Goat! Bellissima! A proposito di Wilt, probabilmente ne sarai giá a conoscenza, ho trovato una pagina con una lista di partite (112 per la precisione) in cui esistono i dati delle stoppate: stando a queste fonti più o meno ufficiali la media risulta di 8,8 a partita…Che ovviamente lo renderebbero ancora una volta il recordman per tutta un’altra serie di statistiche nba, comprese le quadruple doppie. Incredibile!

Ben conoscendo l’amore per l’epoca e per il giocatore l’autore ha fatto un’opera dovuta nel dedicargli due uscite. La storia di Wilt Chamberlain è quella più romantica e affascinante di tutti i giocatori NBA, storia veramente straordinaria!

p.s. la prossima uscita non tra 2 mesi….PLIIIIIZ!!!!! :-)

Abbiamo lo stesso nome e siamo giunti alle stesse conclusioni!

Bellissmo pezzo, adesso aspettiamo la seconda parte!

Ciao, vi avevo contattato anche su FB per sapere quando sarebbe uscito questo penultimo contributo…

E invece boom! Sorpresa! Ci saranno almeno altri due regali da scartare…

Sono nato nel ’91 e la mia conoscenza dell’universo NBA non è proprio a “livello enciclopedia”, ma mi state donando davvero grandi emozioni raccontando l’epopea di campioni che hanno segnato i decenni precedenti alla mia nascita e ai miei primi ricordi.

Scusate la lunghezza del commento (il Nobel per la Sintesi non esiste, ma non lo vincerei comunque).

Solo un’ultima richiesta (già espressa da altri): non fateci aspettare troppo per il prossimo articolo…

Grazie!!!

che fame di wilt avevo…..come dice t-mac, non farci aspettare la primavera inoltrata per farci godere la second part…

Grazie a tutti. La seconda parte della Wilt Chamberlain Story orientativamente fra un paio di lunedì. ;-)

Goat bellissimo..ora daje sotto con la seconda parte

comincio a credere che non vivrò abbastanza per leggere di jordan…

parole dure!

…..che purtroppo condivido :-)

il ritardo reiterato ti costerà un articolo su un mito che non figurera’ mai in queste classifiche : big shot rob

Vogliamo la seconda parte!

Avete mille ragioni a lamentarvi, ma lunedì finalmente sarà on line la seconda parte.

Lu.

tanks good is friday……non vedo l’ora….

<3 grande, stavo disperando

Secondo me dipingi Wilt come troppo egotistico, è vero che poteva essere arrogante e vanitoso, ma era generoso e spesso doveva difendersi da costanti critiche, cosa che lo portava a stare sulla difensiva nei confronti di stampa e altri, non era un pallone gonfiato

che qualcuno mi accusasse di essere troppo severo nei confronti di chamberlain, non lo avrei ritenuto possibile… :-D