“Good good good good vibrations/ he’s giving me excitations…”

“Good good good good vibrations/ he’s giving me excitations…”

Parafrasando i mitici Beach Boys, si potrebbe benissimo dire che Kevin Love, l’asso dei Minnesota Timberwolves, stia procurando buone, buonissime vibrazioni e che il suo modo di giocare stia eccitando il pubblico.

D’accordo, niente di sorprendente, visto che il numero 42 detiene ormai da qualche anno una poltrona riservatissima nel salotto buono della lega, con tanto di sigaro Habano sul bracciolo e Cardenal Mendoza Gran Reserva nel bicchiere da brandy.

Il fatto è che, se non fosse per il record di squadra ancora una volta insoddisfacente (24-26) e per le jordanesche esibizioni di tale Durant Kevin, nell’anno di grazia 2014 contenderebbe a buon diritto al re ed a tutta la schiera di principini aspiranti-regnanti il titolo di MVP stagionale.

Ed allora, poiché praticamente dietro ogni giocatore NBA si nasconde un giardino incantato (faceva così De Andrè?), potrebbe essere interessante conoscere meglio il mondo di Kevin Love, almeno per come arriva a noi continentali, filtrato attraverso l’oceano.

Come ha detto qualcuno, il cui parere è senza dubbio alcuno molto più autorevole del mio, l’animo umano è come una spugna. Fin da piccolissimi siamo più che recettivi nei confronti di ciò che ci circonda, pronti ad interiorizzare, facendole proprie, molte di quelle esperienze che finiscono per rimanere avviluppate nel nostro registro sensoriale.

Se questo succede con tutti i comuni mortali, figuriamoci per quanto riguarda Kevin, che di frequentazioni normali nella sua ancor breve vita ne ha avute ben poche.

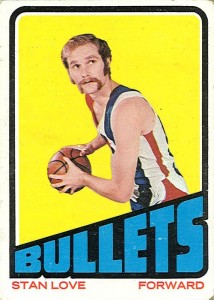

Il padre, Stan, ha infatti militato nella NBA nella prima metà degli anni ’70. Lo zio, Mike Love, è uno dei membri fondatori nonché l’elemento di maggiore visibilità (frontman) di una delle più famose band americane degli ultimi 50 anni: The Beach Boys.

I cugini del padre e dello zio, Brian, Dennis e Carl Wilson, fanno anch’essi parte del gruppo che, all’alba degli anni ’60, in meno di quanto impieghi la Crisi dei missili a Cuba a scoppiare e poi concludersi, riesce a conquistare la scena surf pop della nazione. Per uno di essi, Brian, questo è riduttivo, dal momento che rappresenta a tutti gli effetti il vero genio visionario della famiglia (che pure è dotata di personalità in grado di distinguersi) e dal suo enorme talento scaturiranno la maggior parte dei capolavori della band. Ma procediamo con ordine.

I cugini del padre e dello zio, Brian, Dennis e Carl Wilson, fanno anch’essi parte del gruppo che, all’alba degli anni ’60, in meno di quanto impieghi la Crisi dei missili a Cuba a scoppiare e poi concludersi, riesce a conquistare la scena surf pop della nazione. Per uno di essi, Brian, questo è riduttivo, dal momento che rappresenta a tutti gli effetti il vero genio visionario della famiglia (che pure è dotata di personalità in grado di distinguersi) e dal suo enorme talento scaturiranno la maggior parte dei capolavori della band. Ma procediamo con ordine.

Dicevamo del padre, responsabile del quarto di nobiltà cestistica che può vantare il nostro Kevin. Stan Love infatti, ala atletica dal fisico asciutto, prodotto dell’Università dell’Oregon, era un giocatore di 6’9” con una esuberante propensione al tiro da fuori ed una scarsa attitudine al rimbalzo (ironia della sorte che da lui sia stato generato Mr. Doppia-doppia).

In realtà seppure non brillasse per palloni catturati al ferro, di lui il coach alla Morningside High School di Inglewood, Jim Harrick, diceva che avesse i gomiti più spigolosi che si erano mai visti in un campo di basket. Non per caso, una volta approdato fra i professionisti, proprio un suo gomito, in uno scontro di gioco che definire ruvido è dir poco, ruppe il naso all’arcigno “colletto blu” dei Knicks Dave DeBusschere.

Stan giocò 5 anni, dal 1971 al 1975, dividendosi fra i Bullets di Baltmora e i Lakers nella Città degli Angeli, senza peraltro mai entusiasmare e disattendendo al massimo le buone speranze riposte su di lui, dopo quello che aveva fatto intravedere al college. Fece quindi una fugace apparizione, giocando solo 12 partite, anche negli Spurs della ABA ma la sua esperienza come giocatore era ormai giunta al capolinea.

Stan giocò 5 anni, dal 1971 al 1975, dividendosi fra i Bullets di Baltmora e i Lakers nella Città degli Angeli, senza peraltro mai entusiasmare e disattendendo al massimo le buone speranze riposte su di lui, dopo quello che aveva fatto intravedere al college. Fece quindi una fugace apparizione, giocando solo 12 partite, anche negli Spurs della ABA ma la sua esperienza come giocatore era ormai giunta al capolinea.

Prima di abbandonare tuttavia, si era reso protagonista di due simpatiche scenette, quelle sì destinate a rimanere negli archivi della lega e che ci restituiscono esattamente la fotografia indelebile dello Stan giocatore.

La prima riguarda una partita a Milwaukee in cui, in seguito ad una schiacciata, era rimasto appeso al ferro a mimare il gesto di Tarzan. Niente di male, se non fosse però che nel tempo in cui si era trattenuto in sospensione per aria a fare il re della giungla, gli avversari erano già andati a segnare dall’altra parte e l’arbitro aveva giustamente ritenuto di doverlo sanzionare con un fallo tecnico.

La seconda, ancora più farsesca, lo vede rientrare verso la panchina a Baltimora, dopo che era crollato al suolo per un contatto pesante, senza rialzarsi da terra, raggiungendo i compagni del pino scivolando sul parquet come fosse un vogatore olimpico. Del resto il ragazzo è cresciuto a una ventina di minuti di auto da Hollywood. La fanfara della 20th Century Fox è musica per le sue orecchie.

Un particolare che poi tornerà utile nel corso della storia: ai Baltimore Bullets suo compagno di squadra in quegli anni era un certo Wes Unseld, di professione rimbalzista indefesso e unico nella Storia del gioco insieme a Chamberlain ad aver vinto il premio di MVP nel suo anno da rookie. Vorrei ben vedere… nella stagione 1968/69 tirava giù 18.2 carambole a sera, da solo praticamente prendeva la metà dei rimbalzi che l’intera squadra dei Miami Heat – Campioni NBA 2013 – riesce a catturare ogni partita.

L’esempio di Wes, così come altre esperienze, spesso deludenti, fatte in giro per il paese, contribuirà ad orientare la formazione cestistica che Stan ha in mente di riservare al figlio. Prima di diventare padre però, il ragazzone di L.A., lasciato a spasso da NBA e ABA, viene ingaggiato per fare da guardia del corpo/ badante al Brian Wilson di cui sopra.

Il genio dei Beach Boys lo ritroviamo adesso dopo che si è consumata, non senza vorticosi saliscendi, gran parte della sua parabola artistica precedente alla produzione (o forse è meglio dire ri-produzione) degli anni 2000.

Dalla seconda metà dei ’60 i Beach Boys infatti non erano più identificabili solo come gli spensierati cantori di spiagge assolate, ragazze con i capelli dorati, hot rods e drive-in. Il sound delle varie Surfin’ Safari, Surfin’ USA, Fun Fun Fun o I Get Around era stato ampiamente superato e nella mente di Wilson l’ideale californiano dell’estate perenne scandita a ritmo di sunshine pop era stato definitivamente accantonato in favore di nuove e più introspettive sperimentazioni che strizzavano l’occhio al vecchio continente, in particolar modo alla critica inglese.

Quello che poteva essere considerato un vero e proprio “demiurgo” del gruppo, che forse beach boy non lo era mai stato – mai messo piede su una tavola da surf, aveva portato la sua musica a compiere un’evoluzione decisiva. Con l’uscita nel 1966 del Pet Sounds – album all’epoca incompreso ma che in seguito avrà enorme successo – dal rock’n’roll infantile e gioioso si era passati ad armonie ed arrangiamenti più raffinati.

L’illusione di un’estate (e quindi il mito della giovinezza) eterna aveva lasciato il posto ad una forma di sottile nostalgia: l’America, scossa dall’assassinio di Kennedy e dal protrarsi del conflitto in Vietnam, aveva perso la sua innocenza. C’era stato un profondo mutamento a livello di coscienza collettiva di tutti gli appartenenti alla generazione di quel decennio, come testimoniato in modo sublime anche dalla pellicola di George Lucas “American Graffiti”.

Tutto questo, che apparentemente non aggiunge nulla alla nostra narrazione, costituisce in realtà una premessa necessaria per aiutarci a capire chi erano realmente i Beach Boys, chi il personaggio Brian Wilson e qual era il rapporto con i membri della famiglia Love.

Il più grande dei fratelli Wilson infatti, non accettò mai il parziale rifiuto da parte del pubblico delle sue nuove inclinazioni musicali e si chiuse ancor più in se stesso, solo con i propri fantasmi. Il fatto che si preferisse Barbara Ann a Caroline, No non era affatto gratificante per lo strenuo sforzo di continua ricerca e sperimentazione, sia strumentale che vocale, che si celava dietro al suo lavoro. Inoltre si era creato uno stimolante scambio di cortesie sull’asse Londra – Los Angeles.

Al Rubber Soul dei Beatles i Beach Boys avevano risposto con Pet Sounds. L’album con le caprette in copertina colpì moltissimo Paul McCartney, soprattutto per l’utilizzo del basso in canzoni come Don’t talk (put your head on my shoulder), così di lì a poco i Beatles dettero vita al Sgt. Pepper’s. Era il 1967 e facevano il loro esordio sulla scena musicale i Doors, i Pink Floyd e i Velvet Underground. I Jefferson Airplane uscivano con Surrealistic Pillow e i Kinks con Something Else.

Solo Brian Wilson non riuscì a replicare e Smile, album profetico che nascondeva probabilmente l’esperimento psichedelico più veemente di quegli anni, seppure quasi ultimato, non vide mai la luce. Non in quegli anni. Wilson rimase prigioniero delle sue paranoie e della droga. Non si alzava dal letto. Il disturbo schizoaffettivo di cui soffriva, le pressioni insostenibili della Capitol Records e dell’opinione pubblica, unite a dosi sempre più massicce di LSD, erba ed alcol, lo isolarono in un impasse artistico dal quale non riuscì ad uscire per molti anni. A Stan Love, a partire dal 1975, fu affidato l’ingrato compito di angelo custode di ciò che restava del genio musicale del cugino.

Dal momento che la curiosità, com’è risaputo, si annida più facilmente negli animi degli eletti piuttosto che in quelli delle persone comuni, il figlio Kevin – il nostro Kevin Love – chiedeva spesso al padre di Brian, di come fosse alla sua età. «Era come Tom Brady e John Elway nella stessa persona» rispondeva il padre, al quale evidentemente il gergo sportivo era molto più familiare.

Stan accompagnava il cugino alle visite dai dottori e cercava di tenerlo il più possibile fuori dai guai. Cercava ingenuamente di riabilitarlo nell’unico modo che conosceva: giocando con lui a basket al Pauley Pavilion di UCLA.

Non sappiamo se si tratti di pura verità o soltanto di piacevole leggenda, non importa. Wilson smaltiva le scorie di un’esistenza lasciva correndo ed aveva sviluppato persino un buon tiro in sospensione.

Tuttavia i progressi erano lenti, anche perché certi disturbi psichiatrici non si curano con il pur “catartico” basket ovviamente, e non passò molto tempo che un amico confidò a Stan di aver visto Brian in mezzo alla strada di notte in stato confusionale a scroccare sigarette alle macchine che passavano, vestito con la sola vestaglia.

Il periodo in custodia da Stan era destinato a finire. Nonostante il rapporto quotidiano fosse problematico per entrambe le parti, la logica separazione non fu indolore. Ci furono persino degli strascichi legali fra i due. In un’autobiografia successiva, durante la scrittura della quale probabilmente Wilson non era ancora così lucido, non esitò a definire quel periodo come “brutale e privo di senso”.

Ebbe delle pesanti incomprensioni (per usare un eufemismo) anche col fratello di Stan, Mike, la faccia buona del gruppo, accusato di essere un avido affarista e per di più modesto come musicista. Dopo molti anni, nel 2006, una partita di Kevin sempre al Pauley Pavilion – quando Love era ancora un high schooler – divenne l’occasione per ricomporre antiche fratture e ricucire fraterni rapporti.

Vedendolo evoluire sul parquet con una certa confidenza, Brian disse a Stan, seduto vicino a lui: «Wow, è forte.. è veramente ma veramente buono.» Come dire, fra “patrizi” si tende a parlare la stessa lingua, anche se l’ambito di competenza differisce leggermente.

La vita eccessivamente dissoluta, nel vortice della quale era finito il cugino artista, e l’enorme diffusione della cocaina a Los Angeles negli anni di Reagan furono proprio fra le cause che portarono la famiglia Love a trasferirsi nel 1990, quando Kevin aveva solo 2 anni, a Lake Oswego, cittadina benestante a sud di Portland, in Oregon.

Continua…

grande amante del basket, del vino e della scrittura, segue l’NBA dal 1994, quando i suoi occhi furono accecati dal fulgido bagliore emanato dal talento irripetibile di Penny Hardaway. Nutre un’adorazione incondizionata per l’Avv. Federico Buffa e non perde occasione di leggere i pezzi mai banali di Zach Lowe.

Bell’articolo che ripercorre non solo il passato della famiglia di un giocatore che amo, ma anche un minimo di storia della musica, il che non fa mai male. Non vedo l’ora di leggere la seconda parte!

Grande articolo ancora una volta. La domanda che le faccio signor Mandriani e’ quando riterrebbe più opportuno servirsi del talento di Love. E chi dovrebbe affiancarlo ?

wow, bellissimo articolo e bellissima la storia del genio Brian Wilson!