“Hondo: Celtic Man in Motion” è il titolo della biografia autorizzata, scritta da Bob Ryan e pubblicata nel 1977, sulla vita di una delle più grandi e forse sottovalutate leggende che abbiano mai attraversato il mondo della pallacanestro a stelle e strisce.

Ogni singola parola del titolo ha una sua logica spiegazione.

“Hondo” come l’aveva soprannominato, ispirandosi all’omonimo film di John Wayne, un suo compagno di squadra ai tempi dell’high school.

“Celtic” perché se c’è stato qualcuno che ha incarnato pienamente dentro di sé lo spirito della più gloriosa franchigia della storia della NBA, è stato lui. A dispetto di un Bill Russell o di un Larry Bird.

“Man in Motion” perché in campo lui non si fermava mai. Una perfetta macchina dal moto perpetuo o, per dirla alla Red Holzman, “la miglior dinamo umana che abbia mai calcato un parquet”.

Lui ovviamente è John Havlicek.

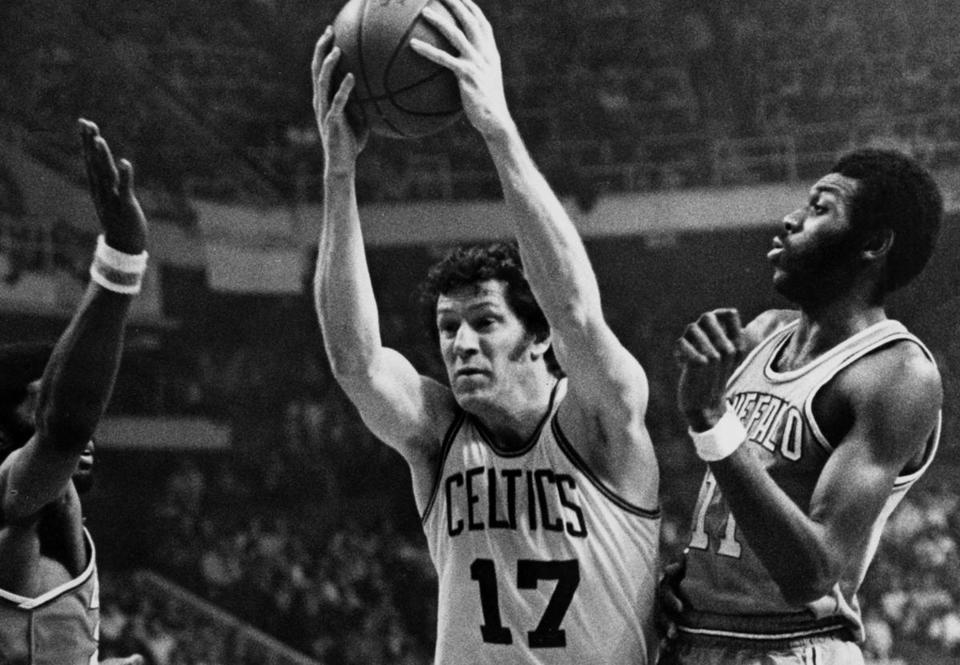

Sedici stagioni in NBA, tutte con l’indimenticabile maglia numero 17 di Boston. Se c’è stato un Mister Celtic non si può prescindere dalla sua figura.

Otto titoli NBA lo rendono, dopo Bill Russell, il giocatore più vincente nella storia della pallacanestro americana. Oltre ventiseimila punti in carriera lo collocano sul gradino più alto fra gli scorer di ogni tempo in maglia celtica. Cui vanno aggiunti più di ottomila rimbalzi e di seimila assist, tredici All Star Game consecutivi, undici quintetti di lega, otto quintetti difensivi.

Sport Illustrated l’ha definito il miglior All Around Player nella storia della NBA, con tanti saluti ad Oscar Robertson e Magic Johnson, due che della tripla doppia hanno fatto un vero e proprio credo.

Protagonista leggendario di due ere dei Boston Celtics, sopraffino realizzatore, eccellente difensore, uomo dell’ultimo tiro, esterno dalla grande versatilità , instancabile corridore, Havlicek, giocando indifferentemente in tre ruoli, è stato l’unico giocatore della grande dinastia celtica degli anni ’60 assieme a Don Nelson a riuscire a vincere un titolo senza l’immenso Russell.

E lo ha fatto in due occasioni. Nel 1974 e nel 1976, quando da veterano e leader assoluto, ha condotto alla gloria una squadra che invece molti reputavano dovesse vivere anni di mediocre ricostruzione, dopo i fasti dell’epoca precedente.

Con Havlicek e su Havlicek pongono le proprie radici alcune delle più grandi tradizioni dei Celtics.

Auerbach ha inventato a Boston la figura del sesto uomo, colui che entra dalla panca e cambia le partite, e John è tuttora universalmente considerato il miglior sesto uomo di sempre.

Ma non solo. I Celtics hanno vinto tre cruciali serie di playoffs rubando palla negli ultimi istanti della partita decisiva e la prima volta che accadde fu grazie a John.

Un recupero consegnato direttamente ai libri di storia dall’urlo rauco di Johnny Most nella più famosa radiocronaca sportiva che il mondo del basket ricordi:

“Greer is putting the ball into play. He gets it out deep…” poi la voce che si alza di tono, le successive parole urlate al microfono “Havlicek steals it. Over to Sam Jones… Havlicek stole the ball! It’s all over! Johnny Havlicek stole the ball! It’s all over! It’s all over!”.

Quando quella palla rubata venne realizzata correva l’anno 1965 e Havlicek era al suo terzo anno fra i professionisti. Era la finale di Conference. Gara sette. Da un lato i Boston Celtics, dall’altro i Philadelphia Sixers. La solita superba sfida fra Russell e Chamberlain.

I Celtics costruirono un vantaggio di sette punti nell’ultimo minuto di gioco. Come suo costume, Auerbach accese il sigaro della vittoria, ma stavolta fece male i calcoli.

Chamberlain reagì portando i suoi sul meno uno. Mancavano 5 secondi alla sirena ed il risultato era fermo sul 110 a 109 per Boston.

I Sixers però avevano l’ultimo possesso. Hal Greer alla rimessa. Russell si piazzò su Wilt per ostacolarne la ricezione. K.C. Jones si posizionò davanti a Greer ed iniziò a sbracciarsi ossessivamente per ostacolarne la visuale.

Tutti erano convinti che Philadelphia avrebbe cercato in un modo o nell’altro di far pervenire palla a Chamberlain per due punti quasi sicuri. Ma Russell non gli concedeva spazio.

Greer colse con la coda dell’occhio Chet Walker che sembrava essersi liberato del suo marcatore e gli passò la sfera. Havlicek scattò con un secondo d’anticipo, le sue lunghe braccia distese intercettarono il passaggio.

“Pensavamo tutti che avrebbero cercato di servire Chamberlain e dovevamo impedire che ciò avvenisse. Con Bill su Wilt, qualcuno doveva prendersi l’altro lungo, Johnny Kerr. Volevo farlo io, ma Satch Sanders disse che poteva prenderlo lui, così io finii a marcare Walker. Quando Greer perse i primi due secondi senza dar via la palla, capii che era nei guai e istintivamente realizzai come e quando avrebbe effettuato la rimessa. Era un lob per Walker. Rimasi sorpreso per un attimo perché non potevo credere che non avrebbe dato palla a Chamberlain. Decisi di rischiare, scattai e anticipai Walker, misi il corpo davanti al suo e con la punta delle dita deviai la palla verso Sam Jones…”

E Most urlò. E la sirena suonò. E il pubblico in visibilio invase il parquet del Garden portando Havlicek in trionfo.

Lui non poteva ancora saperlo, ma aveva appena realizzato la prima e forse la più importante palla rubata nella storia dei Celtics, più di quella di Henderson su Magic nelle finali del 1984, più di quella di Bird su Thomas nella finali di Conference del 1987.

Perché fu da quel momento che ciò di cui ormai da tempo si favoleggiava a proposito della mistica dei Celtics divenne quasi certezza. E giocare al Boston Garden cominciò davvero a far paura a tutti.

Quel giorno prese pienamente corpo la leggenda di John Joseph Havlicek. Per tutti semplicemente Hondo.

Figlio di immigrati dell’est europeo (padre cecoslovacco, madre jugoslava), John nacque in un paesino dell’Ohio. Per lui eccellere nello sport si rivelò ben presto la norma. All’high school primeggiava nel basket, nel baseball e soprattutto nel football giocando da quarterback, fino a figurare fra i migliori giocatori dello stato in tutti e tre gli sport.

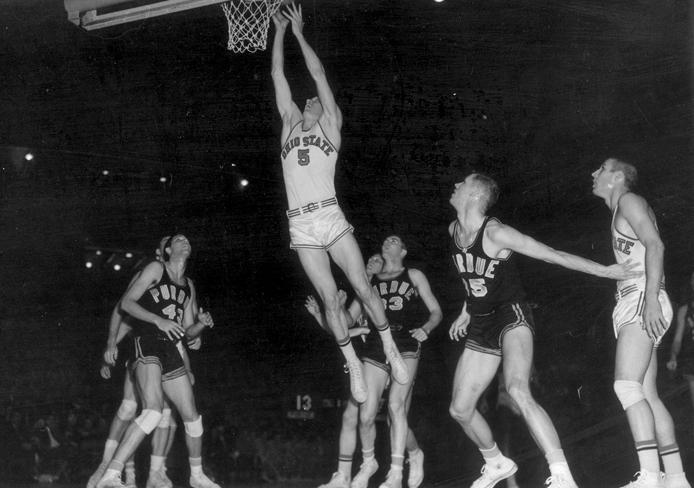

Scelse come college Ohio State, dove però decise di non praticare il football. Nel suo anno da freshman giocò a baseball, per poi dedicarsi a tempo pieno al basket in una squadra incentrata sulla stella e futuro Hall of Fame, Jerry Lucas.

All’esordio di Havlicek in squadra arrivò il titolo NCAA. Jerry Lucas si prese tutti i premi individuali, ma John fu giocatore chiave per gli equilibri dei Buckeyes. Ohio State arrivò alle finali NCAA anche nei due anni successivi ma arrivarono due sconfitte consecutive contro Cincinnati.

Dopo i tre anni di Havlicek ad Ohio State il record di squadra parlava di 78 vittorie e 6 sconfitte, tre finali, un titolo.

Al termine della stagione da senor, nel 1962, John fu scelto al draft da due squadre differenti. Ovviamente di due sport diversi.

I Cleveland Browns della NFL, impressionati dalle sue qualità atletiche, lo scelsero al settimo giro. Mentre i Celtics della NBA fecero il suo nome all’ultima chiamata del primo round.

Havlicek che non praticava il football dai tempi dell’high school, giocò alcune partite di esibizione con i Browns quell’estate, ma fu tagliato l’ultimo giorno disponibile dopo un poco fortunato incontro con Pittsburgh.

In seguito i Browns inviteranno altre cinque volte il giocatore a ritentare l’avventura in NFL, ma ormai John aveva fatto la sua scelta. Il suo futuro era proiettato verso Boston. Verso l’Arca della Gloria.

Correva la stagione 1962-63. Una stagione speciale per i Celtics che avevano appena conquistato quattro titoli consecutivi, cinque negli ultimi sei anni. Era l’ultima di Cousy nella NBA e già nell’ambiente si parlava di ricambio generazionale ormai inevitabile per la pluridecorata squadra del Massachusetts.

Sport Illustrated dopo il titolo del 1962, conquistato in sette gare contro i Los Angeles Lakers di Baylor e West, aveva inaugurato la nuova stagione con la storica omelia funebre: “I Boston Celtics sono una squadra vecchia, nelle cui vene varicose scorre ormai solo sangue stanco”.

L’arrivo di Havlicek fu una vera e propria carica di adrenalina per i biancoverdi, non tanto per l’apporto numerico del giocatore che almeno inizialmente fu abbastanza modesto, quanto per la consapevolezza che la dirigenza poteva progressivamente ringiovanire un roster vecchio nell’ossatura (oltre a Cousy, anche Bill Sharman, Frank Ramsey e Jim Loscutoff stavano spendendo le ultime cartucce di una gloriosa carriera) con uomini che a lungo termine avrebbero potuto garantire un livello di gioco se non superiore almeno simile.

Alla sua prima stagione, partendo dalla panchina, Hondo mise a segno 14.3 punti a partita. Finì nel quintetto rookie, si distinse per una difesa tenace ma a parte questo il suo primo anno non fu memorabile. Cousy lo definì “un non tiratore, che probabilmente presto si sarebbe bruciato”.

Ma probabilmente Cousy non aveva fatto i conti con la voglia di imporsi del ragazzo da Ohio State. John passò l’intera estate ad allenarsi da solo, a migliorare il tiro ed il suo ball-handing. Lavorò tanto e lavorò duro. Come sua abitudine, del resto. Per lui un grande successo non sarebbe stato tale se non fosse passato attraverso le forche caudine del lavoro, del sudore e il sacrificio.

La stagione successiva John guidò la squadra per punti con 19.9 a gara, guadagnandosi la fiducia dei compagni e di Red Auerbach che lo promosse a sesto uomo al posto dell’anziano Frank Ramsey, colui che aveva inaugurato il ruolo nella NBA.

Senza più Cousy, ma con un Havlicek al secondo anno, i Celtics vinsero 59 partite e poi nuovamente il titolo. John finì nel secondo quintetto della lega.

Poi arrivò la stagione 1964-65. Hondo rubò quella palla che per Boston volle dire finale e nuovamente anello, il settimo consecutivo per i Celtics. E la sua carriera cambiò.

John partì dalla panchina anche nelle successive quattro stagioni, quelle che chiusero per sempre la magica epopea di Russell in maglia celtica. Ma l’essere un sesto uomo non gli impedì di risultare in ogni singola stagione il giocatore, dopo Bill, con il minutaggio più alto della squadra.

Il suo ingresso in campo era un’arma devastante per Boston. Cambiava i valori sul parquet. Havlicek entrava e i Celtics magicamente allungavano. Lo stesso giocatore in seguito commenterà: “Non mi ha mai infastidito non partire nello starting five. Il ruolo che ricoprivo era fondamentale. Una volta Auerbach mi disse che non era importante chi iniziava la gara, ma chi la finiva. Ed io una volta entrato non uscivo più”.

Il non tiratore era frattanto diventato un ottimo realizzatore anche dalla distanza, capace in ogni singolo anno in cui partì da sesto uomo di segnare fra i 18 e i 21 punti a partita. Le notevoli capacità realizzative di Havlicek erano agevolate dai suoi grandi mezzi fisici. Più veloce della ali, più grosso delle guardie, oscillava fra due ruoli, rendendo difficile la marcatura degli avversari.

“Havlicek è uno di quei rari giocatori che obbliga i marcatori a modificare i loro normali metodi difensivi, pur di contenerlo. È un 6-5 per 205 libbre, è incredibilmente veloce per uno della sua taglia, ha una forza spaventosa ed un’agilità da piccolo. È davvero arduo riuscire a contenerlo” scrisse di lui Sport Illustrated nel 1966.

“Havlicek è uno di quei rari giocatori che obbliga i marcatori a modificare i loro normali metodi difensivi, pur di contenerlo. È un 6-5 per 205 libbre, è incredibilmente veloce per uno della sua taglia, ha una forza spaventosa ed un’agilità da piccolo. È davvero arduo riuscire a contenerlo” scrisse di lui Sport Illustrated nel 1966.

Ma ciò che più di ogni altra cosa contraddistingueva il gioco del numero 17 biancoverde era la capacità di non fermarsi mai in partita, il suo moto perpetuo.

Attacco, difesa, nuovamente attacco e poi di nuovo di corsa in difesa, solitamente sull’avversario più difficile: è stato stimato che percorreva dalle 3 alle 5 miglia in ogni singola partita.

Col tempo John divenne anche il giocatore dall’affidabilissimo ultimo tiro. Colui cui aggrapparsi in attacco quando la partita diventava calda. Il famoso Havlicek Time come era stato ribattezzato da Red Auerbach.

In gara 7 delle finali di Conference del 1968 contro i Sixers campioni in carica, John realizzò una delle sue migliori prestazioni segnando 40 punti e consegnando la finale a Boston.

L’anno dopo furono introdotti per la prima volta nella lega i quintetti difensivi. Havlicek non ne sarebbe mai uscito per i successivi otto anni. In quella stagione fu il vero trascinatore dei Celtics.

K.C. Jones si era appena ritirato. Sam Jones aveva 36 anni. Bill Russell, 35. Satch Sanders, 30. Boston era una squadra vecchia e appagata da 10 titoli in 12 anni.

I Celtics finirono quarti ad est in Regular Season, acciuffarono con l’ultimo posto disponibile il carro dei play-offs. Eliminarono i Sixers in 5 gare. Poi i Knicks. Raggiunsero ancora una volta la finale. E ancora una volta gli avversari erano i Lakers di West e Baylor con la recente aggiunta di Wilt Chamberlain sotto canestro, per una squadra da sogno. I pronostici erano tutti dalla parte dei Lakers.

In gara 1 John siglò 37 punti, rispondendo ai 53 di un immenso Jerry West che inseguiva disperatamente un titolo da tanti, troppi anni. In gara 2 John migliorò ulteriormente il proprio score, mettendo a referto 43 punti. In gara 3 ne mise 34.

In gara 1 John siglò 37 punti, rispondendo ai 53 di un immenso Jerry West che inseguiva disperatamente un titolo da tanti, troppi anni. In gara 2 John migliorò ulteriormente il proprio score, mettendo a referto 43 punti. In gara 3 ne mise 34.

Contrariamente a ogni aspettativa la serie si rivelò equilibrata e giunse fino a gara 7, quella dei famosi palloncini appesi al soffitto del Forum per festeggiare la vittoria giallo-viola.

Per larghi tratti di partita Havlicek si caricò sulle spalle l’intero attacco di una Boston logora e provata dalle fatiche di una stagione interminabile. Con John a sostenere il peso offensivo dell’intera squadra e Russell quello difensivo, Boston riuscì a vincere l’undicesimo anello in tredici anni. Il più difficile, quello su cui neanche il più accanito tifoso celtico avrebbe mai scommesso.

Hondo chiuse quelle finali con 28.3 punti, 11 rimbalzi, 4.4 assist a partita. Fu senza ombra di dubbio il migliore dei suoi. Avrebbe vinto l’MVP delle finali, titolo istituito proprio quell’anno, se non fosse che la NBA per la prima e unica volta nella storia decise di premiare un giocatore della squadra perdente: Jerry West.

A fine gara, prima ancora di immergersi nei festeggiamenti, Havlicek entrò negli spogliatoi dei Lakers, abbracciò forte Jerry che stava piangendo a dirotto per l’ennesima sconfitta e per il riacutizzarsi di un infortunio che aveva patito in gara 5 ma che non gli aveva impedito di scendere comunque in campo.

“Jerry, ti voglio bene” gli disse, cercando di consolarlo.

Anche Russell entrò nello spogliatoio dei Lakers. Salutò Chamberlain poi si mise di fronte all’affranto West, gli strinse forte la mano, lo fissò intensamente per qualche secondo e se ne andò senza dire una parola. Un silenzio che valeva più di mille frasi.

La grande dinastia celtica finiva quel giorno, nel modo migliore, rendendo omaggio agli avversari ancora una volta sconfitti.

Russell e Sam Jones si ritirarono. L’ex Tom Heinsohn divenne il nuovo coach della squadra. A partire dall’anno successivo, Havlicek fece il suo esordio in quintetto. Era il nuovo faro, il leader indiscusso dei giovanissimi Celtics che, secondo il parere degli esperti, non avrebbero potuto fare altro che ricostruire e nell’attesa vivere stagioni di mediocrità.

Correva la stagione 1969-70, quella che inaugurava un nuovo decennio e una nuova epoca per l’NBA. John prese sotto la sua ala protettiva il rookie Dave Cowens, quello che considerava il miglior giocatore fra le nuove leve di Boston, e fece con Cowens quello che Russell aveva fatto lui e che lo stesso Dave farà anni dopo con Bird: insegnargli cosa volesse dire essere un Celtic.

In Regular Season Havlicek segnò 24.2 punti, prese 7.8 rimbalzi, smazzò 6.8 assist, primo in tutte e tre le categorie per i celtici. Ottavo nella lega per punti, settimo per assist. Ma per la prima volta dopo 20 anni, la squadra mancò l’accesso ai PO.

L’anno seguente fu numericamente il migliore della carriera sua carriera: 28.9 punti, 9 rimbalzi, 7.5 assist a partita. E nonostante avesse passato le 30 primavere continuava a guidare la lega per minuti giocati.

Fu durante questi anni che la grandezza di Havlicek, fino ad allora talvolta sottovalutata o comunque ridimensionata dall’ingombrante presenza di un personaggio come Bill Russell, emerse in modo netto, inequivocabile, assoluto.

Nella stagione 1972-73, da leader di una squadra che comprendeva giovani come Dave Cowens, Don Cheaney, Jo Jo White, e veterani come Paul Silas e Don Nelson, condusse i Celtics ad uno strabiliante record di 68 vittorie e 14 sconfitte. Mai Boston nella sua storia aveva vinto così tante partite in stagione. Mai più ne vincerà altrettante.

Havlicek giocò superbamente su entrambi i lati del campo e per lui ormai quello con il quintetto difensivo della lega era diventato un appuntamento fisso. Nei playoffs sembrò addirittura migliorare.

In gara 1 di semifinale della Eastern Conference contro gli Hawks e contro Maravich segnò 54 punti, realizzando 24 canestri, cifra quest’ultima che tuttora è record NBA per una partita di playoffs.

La fortuna però gli voltò le spalle in finale di Conference contro i New York Knicks di Frazier, Monroe e Reed.

Boston vinse largamente gara 1 per 134 a 108. Perse gara 2. Alla terza gara John si infortunò a una spalla. Saltò gara 4 in cui i tifosi di New York lo omaggiarono con un lunghissimo e rispettoso applauso.

Tornò per gara 5 con i Celtics sotto per 3-1, nonostante il parere contrario dei medici. Realizzò 18 punti e portò i suoi alla vittoria. Ma lo sforzo di quella prestazione lo costrinse a saltare le due partite successive. I Knicks si imposero così in sette gare e volarono verso la finale e verso il secondo titolo in tre anni.

Bill Bradley dopo quella serie ebbe modo di dire: “Difendere su John Havlicek è stata l’esperienza più dura che abbia mai fatto durante la mia carriera. Ogni suo movimento ha uno scopo e un’utilità, non è mai fine a se stesso”.

L’appuntamento con un nuovo, ennesimo anello era però rimandato di una sola stagione.

Nel 1974, cinque anni dopo l’addio di Bill il grande, i Celtics ritornarono sul tetto del mondo grazie a John. La finale, la prima di sempre per Boston senza Russell, fu contro i Milwaukee Bucks di Kareem Abdul-Jabbar e Oscar Robertson.

Avanti per 3-2 nella serie i Celtics giocarono un’epica gara 6 casalinga. Una partita che si prolungò per due overtime.

Nel secondo supplementare, con Dave Cowens fuori per falli, Havlicek si caricò la squadra sulle spalle realizzando 9 degli 11 punti complessivi dei Celtics.

Il suo ultimo canestro, sopra il braccio disteso di Jabbar, ventidue centimetri più alto, aveva portato Boston avanti per 101 a 100. Ma lo stesso Jabbar nel possesso successivo con un gancio dall’angolo spedì la serie a gara 7, a Milwaukee.

Nella decisiva settima partita John siglò solo 16 punti ma si dedicò anima e corpo alla difesa. Fu anche grazie al suo aiuto che il trentaseienne Robertson, all’ultima gara da professionista, fece registrare forse la peggior prestazione della sua carriera, chiudendo con appena 6 punti e un 2 su 13 al tiro.

I Celtics vinsero gara, serie e titolo e Havlicek questa volta fu l’MVP delle finali. Aveva realizzato 26.4 punti a partita, 7.7 assist, 4.7 rimbalzi in 47.1 minuti di gioco.

Visibilmente emozionato al momento della premiazione esclamò “This is the greatest one”. Era il settimo anello, quello che sentiva maggiormente suo.

Paul Silas ricorderà con queste parole quel titolo dal sapore speciale: “Quando arrivai ai Celtics era da poco finita l’epoca Russell e in giro si parlava di questa famosa mistica. Io ero uno dei pochi scettici a riguardo, Auerbach lo sapeva. Poi finalmente vincemmo il titolo e in quel preciso istante accadde qualcosa. Non so spiegare bene, fu come se entrò dentro di me. Mentre tutti festeggiavano io corsi da Auerbach e gli dissi: ‘Ora ho capito che cos’è la mistica dei Celtics’. Lui approvò con la testa. In quel momento era la persona più orgogliosa del mondo.”

Benché affascinante e strettamente connessa anche alla figura di Havlicek, quella sulla Celtics Mystique è però tutta un’altra storia.

La stagione successiva John continuò a correre senza mai fermarsi. Aveva ormai 35 anni e non concepiva di risparmiarsi neanche in Regular Season.

Il New York Times riportò la storica esclamazione di Bill Russell dopo averlo visto in una partita di stagione regolare contro i Knicks, correre, attaccare, difendere, inseguire le palle vaganti, tuffarsi, lottare in ogni zona del campo su tutti i palloni, come se da ogni singolo possesso potesse dipendere la vittoria o la sconfitta di una vita: “Quell’uomo è matto. Un giorno si alzerà e scoprirà di non poter più fare queste cose”.

Ma Havlicek aveva un fisico di acciaio.

Nel 1976 i Celtics tornarono nuovamente sul tetto del mondo. In stagione vinsero 54 partite, secondi assoluti dietro i Golden State Warriors, campioni in carica, di Rick Barry.

Fu quello l’anno della Greatest Game Ever. La storica gara 5 di finale contro i Phoenix Suns, chiusasi dopo 3 interminabili supplementari, in cui il trentaseienne John che aveva problemi ad un piede e secondo il parere dei medici poteva restare in campo solo una ventina di minuti, finì per giocarne 58.

Mise a referto 22 punti e realizzò il canestro decisivo al suono della sirena del secondo overtime, quello che causò l’invasione di campo da parte dei tifosi celtici, convinti che la partita fosse finita, e che obbligò gli arbitri a richiamare giocatori e allenatori dagli spogliatoi perché in realtà – senza che nessuno se ne fosse accorto – c’era ancora qualche decimo di secondo da giocare.

Il resto è storia. Phoenix riuscì incredibilmente a pareggiare e mandare la partita al terzo supplementare, ma i Celtics, guidati da Jo Jo White, da Cowens e ovviamente da Havlicek si imposero comunque per 128 a 126 dopo 63 minuti di gioco.

Tempo dopo, lo stesso Hondo ricorderà così quell’incredibile gara: “Arrivai alla partita molto in anticipo. L’infortunio al piede non mi permetteva di allenarmi ed ero quasi completamente fuori forma. Andai al Garden molto presto per lavorare sul tiro. Almeno quello volevo recuperarlo. Pensavo di giocare una ventina di minuti nella speranza di dare comunque un contributo. Finii per restare in campo per 58 lunghissimi minuti.”

I Celtics vinsero anche la successiva gara 6. Era l’ottavo anello dell’impareggiabile carriera di John Havlicek. L’ultimo.

Nella stagione 1977-78, a trentotto anni suonati, John disputò tutte le 82 partite di Regular Season, rimanendo in campo oltre 34 minuti per gara. Realizzò una media di 16.1 punti, 4 rimbalzi e assist.

Si apprestava a dire addio al basket dopo 16 anni ininterrotti ad inseguire una sfera arancione senza mai fermarsi. Dovunque i Celtics andassero a giocare, per Havlicek erano sempre e solo grandi tributi ed interminabili applausi.

Appena sei anni dopo il suo ritiro, il nostro varcò la soglie della Hall of Fame di Springfield.

In quell’occasione, Jerry West disse di lui: “John è l’ambasciatore del nostro sport nel mondo. Ha dato sempre il massimo in ogni singola gara, ogni singola sera. In campo non si è mai risparmiato. Fuori dal campo ha avuto sempre tempo per tutti, la squadra, i tifosi, i media”.

Dave Cowens aggiunse : “Tutte le squadre NBA dovrebbero ritirare il suo numero. Prendere il 17 e lasciarlo appeso, in alto, fra le luci”.

Ma il più grande complimento arrivò durante l’intervallo della sua ultima partita nella lega, nella quale, banale a dirsi, fu miglior realizzatore con 29 punti: “Lui incarna il bene. Se avessi un figlio come John, sarei l’uomo più felice del mondo”.

Parole e musica di Arnold Jacob “Red” Auerbach.

Ha esordito su Play.it nel 2004 con la rubrica “NBA Legendary Games”. Dopo una trentina di pezzi ha lasciato perdere le partite per dedicarsi alla nuova rubrica “25 Legendary Players”. Ha mollato anche questa sul più bello per mettersi a scrivere romanzi noir. Il successo, probabilmente vittima di paresi, gli ha arriso e sorriso.